Die Aufrechterhaltung eines ausgewogenen Säure-Basen-Haushalts ist entscheidend für die menschliche Gesundheit. Eine säurelastige Ernährung kann den pH-Wert des Körpers leicht ins Saure verschieben und auf Dauer zu einer chronischen Übersäuerung führen. Auch wenn der pH-Wert des Blutes weiterhin im Normbereich liegt, löst zu viel Säure unterschiedliche Veränderungen im Körper aus, die zu verschiedenen Beschwerden führen können: Beispielsweise kann eine Übersäuerung den Energiestoffwechsel beeinträchtigen – daraus resultieren unter anderem Müdigkeit und eine verringerte Leistungsfähigkeit. Zudem kann ein saures Milieu den Cortisolspiegel erhöhen. Das geht häufig mit Nervosität und einer verstärkten Stressanfälligkeit einher. Eine Ernährung mit dem Schwerpunkt bei basenbildenden Lebensmitteln kann dem entgegenwirken. Dabei können Basenpräparate eine wertvolle Unterstützung sein.

Wie wirkt Säure auf den Energiestoffwechsel?

In allen Körperzellen laufen Stoffwechselvorgänge mittels Enzymen ab. Das sind Eiweiße (Proteine), die als Biokatalysatoren wirken und biochemische Reaktionen im Organismus steuern und beschleunigen. Die Enzyme benötigen einen definierten pH-Wert, um optimal zu funktionieren. Daher versucht unser Körper, den pH-Wert stabil zu halten – insbesondere

- im Blut: Hier liegt der pH-Wert in engen Grenzen bei 7,35–7,45.

- in den Zellen: Zellkern und Zellflüssigkeit (Cytosol) weisen einen pH-Wert von 7,2 auf.

Während des Stoffwechselgeschehens produziert der Körper unter anderem Säuren und Basen, also sauer und basisch (= alkalisch) wirkende Verbindungen. Bei einem gesunden Säure-Basen-Haushalt kann der Organismus die entstehenden Stoffwechselprodukte mittels verschiedener Mechanismen abpuffern. Ist der Säure-Basen-Haushalt beeinträchtigt, funktioniert das nicht mehr ausreichend – und der pH-Wert verändert sich:

- Steigt der pH-Wert des Blutes auf über 7,45 an, sprechen Fachleute von einer Alkalose.

- Dagegen sinkt der pH-Wert des Blutes bei einer Azidose (Übersäuerung) auf unter 7,35 ab.

Die Übersäuerung wird eingeteilt in

- (lebensbedrohliche) akute Azidose (mit niedrigem pH-Wert im Blut):

- Bei einer akuten respiratorischen Azidose wird zu wenig CO2 abgeatmet. Dadurch entsteht Kohlensäure, die das Blut ansäuert.

Ursache sind oft Lungenerkrankungen beziehungsweise -probleme. - Eine akute metabolische Azidose entsteht durch eine vermehrte Säureproduktion im Körper, beispielsweise durch

- einen entgleisten Diabetes (Anreicherung von Ketonkörpern führt zur diabetischen Ketoazidose)

- Fasten (führt ebenfalls zur Bildung von Ketonkörpern)

- schwere körperliche Anstrengung (bewirkt Produktion von Milchsäure)

- eine Methanolvergiftung (entsteht durch Anhäufung des Abbauproduktes Ameisensäure)

- oder durch Nierenversagen, denn dann kann zu wenig Säure ausgeschieden werden

- Bei einer akuten respiratorischen Azidose wird zu wenig CO2 abgeatmet. Dadurch entsteht Kohlensäure, die das Blut ansäuert.

- chronische (latente) Azidose: Hier liegt der Blut-pH-Wert weiterhin im Normalbereich. Da die Puffersysteme des Körpers erschöpft sind, sammelt sich überschüssige Säure in Form von Protonen (H+) im Gewebe an. Dadurch verschiebt sich der pH-Wert in den Zellen und im Raum zwischen den Körperzellen (Interzellularraum) ins Saure. Je nach Säuregrad besteht die Gefahr, dass die Eiweiße sich strukturell verändern (denaturieren). Das bedeutet: Enzyme können nicht mehr optimal arbeiten und Stoffwechselprozesse werden beeinträchtigt, wenn wir übersäuert sind.

Betrifft dies den Energiestoffwechsel, fehlt uns Energie und- wir ermüden schnell(er),

- wir haben Konzentrationsprobleme,

- wir sind allgemein erschöpft und

- unsere Leistungsfähigkeit fällt ab.

Energie stammt aus den Mitochondrien

Mitochondrien werden oft als Kraftwerke der Zellen bezeichnet. Denn in ihnen findet die sauerstoffabhängige Energiegewinnung statt – mittels der sogenannten Atmungskette und einer Phosphatgruppenübertragung (Phosphorylierung). Die Energie wird dabei in Form des Moleküls Adenosintriphosphat (ATP) gespeichert.

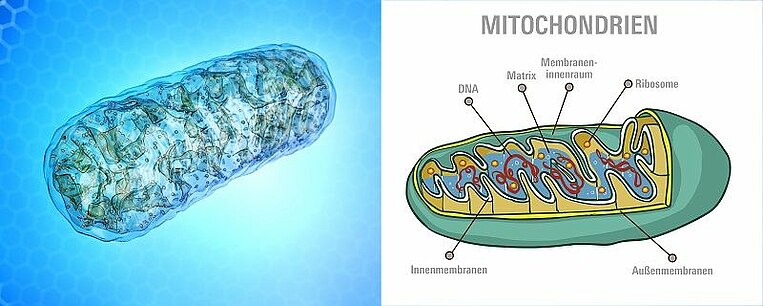

Wie sind Mitochondrien aufgebaut?

Mitochondrien gehören zu den sogenannten Zellorganellen. Das sind funktionelle Strukturen innerhalb von Zellen, die von einer Membran umschlossen sind. Dadurch werden sie vom Rest der Zelle abgegrenzt. Mitochondrien weisen sogar eine Doppelmembran auf.

Aufbau von außen nach innen:

- Äußere Membran: Sie ist glatt, mit Poren durchsetzt und daher für Moleküle durchlässig.

- Intermembranraum: Er liegt zwischen den beiden Membranen.

- Innere Membran: Sie weist zahlreiche Einstülpungen (Cristae) auf, die der Oberflächenvergrößerung dienen. Hier sitzen die Enzyme der Atmungskette und der ATP-Herstellung (Enzyme der oxidativen Phosphorylierung).

Nur Sauerstoff, Kohlendioxid (CO2) und Wasser können die innere Membran einfach passieren. Ansonsten kontrollieren Ionenkanäle und Transporteiweiße die Durchlässigkeit. - Matrix: Der Innenraum des Mitochondriums enthält das Erbgut mit der genetischen Information des Mitochondriums und Ribosomen, die Eiweiße (Proteine) herstellen.

Wie viele Mitochondrien besitzen Zellen?

Fast alle Zellen enthalten Mitochondrien – außer reife rote Blutkörperchen (Erythrozyten), die keinerlei Organellen besitzen. Dabei weisen die Zellen sehr unterschiedliche Zahlen an Mitochondrien auf: Es können zwischen „einem und vielen“ sein, da Mitochondrien fusionieren und dann röhrenförmige Netzwerke bilden. Oft werden für normale Körperzellen Zahlen zwischen 80 und 2.000 genannt. Zellen mit hohem Energiebedarf – wie beispielsweise in den Muskeln und Nieren – haben viele Mitochondrien beziehungsweise ein großes mitochondriales Netzwerk.

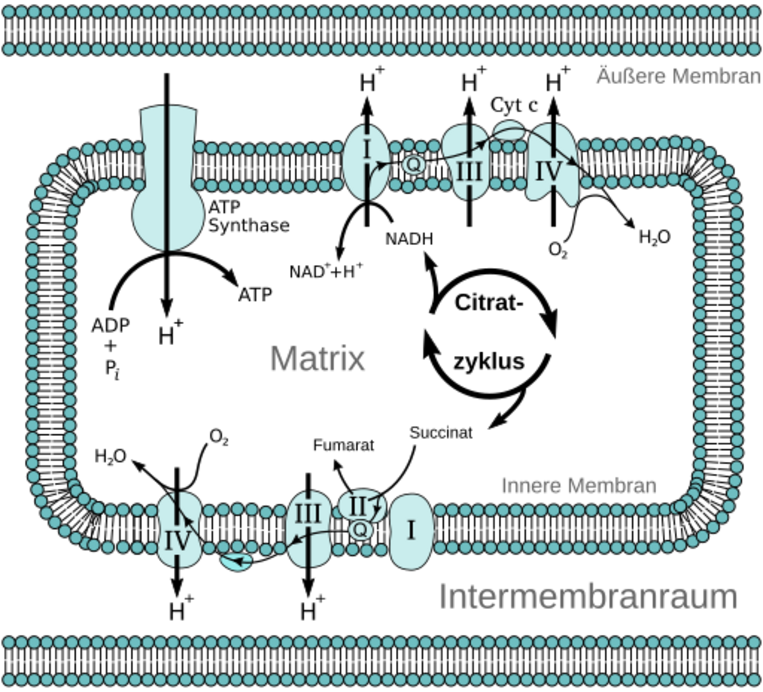

Wie funktioniert die Energiegewinnung in den Mitochondrien?

Für die Energiegewinnung nutzen Mitochondrien energiereiche Elektronen, die aus den Nährstoffen der aufgenommenen Nahrung stammen. Diese Elektronen werden entlang der inneren Mitochondrienmembran über mehrere Proteinkomplexe geleitet und zuletzt auf Sauerstoff übertragen. Dabei entsteht Wasser.

Bei der schrittweisen Übertragung der Elektronen wird Energie frei. Diese nutzen die Mitochondrien, um Protonen aus der Matrix in den Intermembranraum zu transportieren. Dadurch weist die Matrix einen basischen pH-Wert von 8 auf. Zudem entsteht ein Konzentrationsunterschied auf beiden Seiten der inneren Mitochondrienmembran. Um diesen Unterschied auszugleichen, strömen Protonen aus dem Intermembranraum durch spezielle Eiweißkanäle – durch die sogenannte ATP-Synthase – in die Matrix zurück. Dabei erzeugen sie energiereiches ATP.

Insgesamt kann diese Form der Energiegewinnung nur dann ablaufen, wenn der Zelle und ihren kleinen Kraftwerken genug Sauerstoff zur Verfügung steht. Zudem müssen die notwendigen Enzyme korrekt funktionieren. Beeinträchtigt eine latente Übersäuerung des Körpers diese Stoffwechselkatalysatoren, können die Mitochondrien möglicherweise nicht mehr genug Energie bereitstellen. Dann sind Müdigkeit und Erschöpfung sowie eine geringere Leistungsfähigkeit die Folge.

Übersäuerung fördert Gebrechlichkeit

Aber nicht nur der Energiemangel ist ein Problem. Um die bei einer chronischen Übersäuerung vermehrt im Gewebe vorliegenden Protonen (H+) ausscheiden zu können, baut der Körper Eiweiße ab – in der Regel in Form von Muskelmasse. Genauer: Er nutzt die in den Muskeln enthaltene stickstoffhaltige Aminosäure Glutamin, um das daraus gewonnene Ammoniak (NH3) als Puffersubstanz nutzen zu können. Aus Ammoniak und Protonen entsteht Ammonium (NH4+), das die Nieren über den Urin aus dem Körper entfernen. Dann ist der Stickstoffgehalt (N) im Urin erhöht.

Durch den bei einer chronischen Übersäuerung stattfindenden Muskelabbau wird der Körper geschwächt. Insbesondere im Alter führt das zu einer zunehmenden Gebrechlichkeit, wie eine Studie mit älteren Frauen in Japan belegt hat: Je stärker die Säurebelastung durch die Nahrung war, desto langsamer und schwächer waren die Frauen. Auch waren sie körperlich weniger aktiv.

Zudem kann sich ein veränderter Säure-Basen-Haushalt auf die Hormonproduktion – genauer die Stresshormone – auswirken.

Stress macht sauer, Säure erhöht Stresslevel

Es gibt eine Wechselbeziehung zwischen Übersäuerung und Stress: Sie können sich gegenseitig beeinflussen beziehungsweise verstärken. Denn chronischer Stress fördert die Säurebelastung des Körpers, aber eine Übersäuerung erhöht auch die Ausschüttung von Stresshormonen.

Stress sorgt für mehr Säure im Körper

Kurzzeitiger Stress muss nicht ungesund sein. Er kann uns motivieren und uns sogar helfen, wichtige Kompetenzen zur Problemlösung zu entwickeln. Betrachten wir den Stress als anregend und positiv, sprechen Fachleute vom Eustress, also positivem Stress. Nehmen wir die stressige Situation als negativ wahr und fühlen uns überfordert, – insbesondere, wenn die Stressphase länger anhält – handelt es sich um Distress, negativen Stress. Dieser chronische Stress kann mit zu einer Säurebelastung des Körpers beitragen:

- Bei Stress schüttet unser Körper Stresshormone aus: Katecholamine wie Adrenalin, Noradrenalin und Dopamin sowie Glucocorticoide wie Cortisol.

Sie regen den abbauenden (katabolen) Stoffwechsel an: Um schnell über mehr Energie zu verfügen, werden dabei auch Proteine – zum Beispiel aus Muskeln – abgebaut. Die Leber wandelt die entstehenden Aminosäuren in Glukose und saure Nebenprodukte um. Länger bestehender Stress belastet somit den Säure-Basen-Haushalt. - Dazu kommt: Anhaltender Stress geht meist mit ungesunden Verhaltensweisen einher – wie beispielsweise verstärktem Verzehr von Fastfood, also von vorwiegend säurebildenden Lebensmitteln.

- Obendrein atmen wir oft hastig und flach, wenn wir gestresst sind. Dadurch wird weniger CO2 abgeatmet, also weniger Säure aus dem Körper entfernt.

Durch die gepresste Atmung erhält der Körper zudem nicht genug Sauerstoff und kann deshalb weniger Energie produzieren. Denn die in den Mitochondrien ablaufende aerobe Energiegewinnung hat eine deutlich bessere Energieausbeute als die anaerobe, die im Cytoplasma stattfindet. Beim anaeroben Weg entsteht Milchsäure (Laktat), die das Gewebe ansäuert.

Übersäuerung, Glucocorticoide und Nierenaktivität

Stress sorgt also für saure Bedingungen. Andererseits verstärkt Säure in Form einer chronischen Azidose die Ausschüttung von Stresshormonen durch die Nebennieren. Die gesteigerte Glucocorticoid-Sekretion führt zu einem erhöhten Cortisolspiegel, der für bestimmte physiologische Reaktionen auf die Azidose notwendig ist:

- Der Körper kann vermehrt Proteine abbauen, um mehr Ammoniak als Puffersubstrat zu gewinnen.

- Die Tätigkeit der Nieren wird angekurbelt, damit mehr Säure ausgeschieden wird:

- Es wird vermehrt Ammonium (NH4+) ausgeschieden.

- Es erfolgt ein verstärkter Natrium-Wasserstoff-Austausch (Na+/H+).

- Die titrierbare Säure (durch Titration mit NaOH bestimmbar) – wie beispielsweise Harnsäure – im Urin ist erhöht.

Das bedeutet: Säurehaltige Nahrung steigert die Sekretion von Glucocorticoiden und erhöht damit die Menge potenziell bioaktiver freier Glucocorticoide im Blut. Das passiert auch bei Gesunden, wie Studien belegt haben, und zwar sowohl bei gesunden Kindern als auch bei gesunden (schlanken) Frauen.

Wie hoch ist der normale Cortisolspiegel?

Der Cortisolspiegel unterliegt einem natürlichen Rhythmus und verändert sich im Tagesverlauf: Er ist morgens am höchsten und fällt im Laufe des Tages allmählich ab. Um Mitternacht erreicht er seinen niedrigsten Wert. Deshalb wird in der Regel ein Tagesprofil erstellt – mit Blutabnahmen um 8, 12, 18 und 24 Uhr.

Die Referenzwerte für Cortisol im Serum bei Erwachsenen sind:

| Uhrzeit | µg/dl | nmol/l |

| 7 bis 10 Uhr (vormittags) | 4,8–19,5 | 133–537 |

| 16 bis 20 Uhr (nachmittags) | 2,5–11,9 | 68–327 |

| 24 Uhr (nachts) | < 1,8 | < 50 |

Quelle: https://flexikon.doccheck.com/de/Cortisol

Alternativ kann Cortisol auch im Speichel gemessen werden. Dann gelten die folgenden Werte als Referenz:

Zeit | Cortisol in ng/ml (= µg/l) |

Morgens | 3,7–9,5 |

Mittags | 1,2–3,0 |

Abends | 0,6–1,9 |

Nachts | 0,4–1,0 |

Dauerhaft hohes Cortisol hat unerwünschte Wirkungen

Ein erhöhter Cortisolspiegel hat vielerlei Auswirkungen, beispielsweise auf unser Gehirn: Bei kurzfristigen Stressphasen macht er uns – dank der bereitgestellten Energie – konzentriert und leistungsfähig.

Cortisol befähigt uns, mit akutem Stress umzugehen

In Stresssituationen steigt der Spiegel der Stresshormone Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol. Sie bewirken Veränderungen im Stoffwechsel, die uns helfen, mit akutem Stress umzugehen – zumindest, wenn die klassische Kampf- oder Flucht-Reaktion (Englisch: fight-or-flight-response) hilfreich ist.

Cortisol

- beeinflusst den Schlaf-Wach-Zyklus: Es bewirkt, dass wir wacher und aufmerksamer sind.

- erhöht den Blutzuckerspiegel und steigert die Verfügbarkeit von Zucker im Gehirn.

- kurbelt Fett-, Kohlenhydrat- & Proteinstoffwechsel an.

- erhöht den Blutdruck.

- hemmt Entzündungen.

Ein dauerhaft hoher Cortisolspiegel wirkt sich allerdings negativ auf unseren Körper aus. da Cortisol verschiedene wichtige Funktionen im Stoffwechsel hat. Cortisol

- bewirkt eine Gewichtszunahme.

- trägt zur Blutdruckerhöhung bei.

- fördert die Insulinresistenz, bei der Zellen weniger sensibel auf das Hormon Insulin reagieren.

- führt durch den verstärkten Eiweißabbau zu Muskelschwäche (Myopathie) und auch zu Osteoporose.

Weitere Folgen eines dauerhaft erhöhten Cortisolspiegels sind:

- Verdauungsprobleme: Die Verdauung wird bei Gefahr und Stress gehemmt.

- Schlafstörungen: Das erhöhte Energielevel verhindert guten Schlaf, wir werden nervös und gereizt.

- Ein erhöhtes Risiko für Infektionen: Cortisol dämpft das Immunsystem.

- Depressionen, aber auch Angststörungen, Gedächtnisprobleme und mentale Erschöpfung

- Nervosität, Reizbarkeit, Stimmungsschwankungen und eine erhöhte Stressanfälligkeit

Welche Auswirkungen hat Angst auf den Säure-Basen-Haushalt?

Wenn wir akut Angst (oder eine Panikattacke) haben, besteht die Gefahr, dass wir hyperventilieren. Das bedeutet, die Atemfrequenz ist erhöht (Tachypnoe) und die Atmung vertieft sich. Dadurch atmen wir vermehrt Kohlendioxid (CO2) aus. Dies verursacht eine respiratorische Alkalose. Symptome können sein:

- Herzrasen (Tachykardie)

- Benommenheit, Kopfschmerzen und Schwindel

- Engegefühl in der Brust

- Blässe, Kaltschweißigkeit, Zittern

- relativer Calciummangel (Hypokalzämie) mit

- Kribbeln in den Händen, Füßen und um den Mund herum

- Muskelkrämpfen, insbesondere in den Händen

Anhaltende Angstzustände äußern sich dagegen oft wie Stress, durch den der Cortisolspiegel steigt und bei dem wir eher gepresst atmen. Sie können dadurch eine Übersäuerung begünstigen.

Erhöhter Cortisolspiegel gefährdet Knochenstärke

Bereits eine moderate Erhöhung der ernährungsbedingten Säurebelastung reicht aus, um den Cortisol-Stoffwechsel zu beeinflussen und beispielsweise negative Folgen für den Knochenstoffwechsel auszulösen: Eine höhere Cortisolkonzentration ist mit einer geringeren Knochendichte verbunden. Das haben Studien sowohl für ältere Menschen als auch für junge Erwachsene belegt.

Aber auch schon bei gesunden Kindern hat die ernährungsbedingte Säurelast laut Studien Auswirkungen auf die Knochengesundheit: Ein ausreichender Verzehr von Eiweiß während der Wachstumsphase wirkte sich zwar positiv auf die Knochenstärke aus. Dieser positive Effekt konnte aber durch eine insgesamt säurelastige Ernährung (hoher PRAL-Wert) – also aufgrund einer mangelhaften Aufnahme alkalisierender Mineralien – zumindest teilweise aufgehoben werden. Die Mineralstoffe sind schon deshalb notwendig, um die ansäuernde Wirkung des Eiweißes auszugleichen. Das zeigt, dass eine erhöhte Produktion von Glucocorticoiden – sogar innerhalb des physiologischen Bereichs – den Knochenzustand gesunder Kinder beeinflussen kann: Je höher die Cortisolsekretion ist, desto niedriger fallen die Werte für die Knochenqualität aus.

Wie kann ich meinen Cortisolspiegel normalisieren?

Um den Cortisolspiegel auf ein Normalmaß zu senken, sind verschiedene Maßnahmen hilfreich:

- Bewegung wie Spaziergänge (in der Natur) oder moderater Sport helfen, Cortisol abzubauen. Aber Achtung: Ein Power-Work-out erhöht den Cortisolspiegel.

- Entspannungsübungen wie Achtsamkeitstraining, Meditation, Yoga und weitere sind ebenfalls hilfreich.

- Richtige Atemtechniken wirken doppelt: Ruhiges, tiefes Atmen

- beruhigt

- befördert Kohlendioxid (CO2) nach draußen und hilft so dem Körper zu entsäuern. Aber bitte nicht hyperventilieren – dann droht womöglich eine Alkalose!

- Basisch wirkende Lebensmittel – und Nahrungsergänzungsmittel – können einer Übersäuerung und damit einer durch Säure ausgelösten Cortisol-Sekretion entgegenwirken.

Übersäuerung und Sodbrennen: Worin liegt der Unterschied?

Sodbrennen und eine chronische Übersäuerung des Körpers sind zwei verschiedene Dinge. So können bestimmte Lebensmittel mit ihrer enthaltenen Säure Sodbrennen auslösen, werden aber vom Körper basisch verstoffwechselt, wie zum Beispiel Zitrusfrüchte oder Kaffee!

Welche Nahrungsmittel fördern eine Übersäuerung des Körpers?

Die in Zitronen enthaltene Zitronensäure kann zwar den Magen reizen, aber unser Körper baut sie zu Kohlensäure um. Das ist eine schwache Säure, die der Stoffwechsel in Kohlendioxid und Wasser zerlegen kann. Das Kohlendioxid können wir ausatmen – und dadurch die Säure aus dem Körper befördern.

Zudem enthalten Gemüse und Obst zahlreiche Mineralstoffe und wirken deshalb als Basenbildner.

Dagegen entstehen vor allem aus Nahrungsmitteln, die Eiweiße und Phosphate enthalten, Säuren:

- Schwefelhaltige Eiweißbausteine baut unsere Leber zu Schwefelsäure ab.

- Phosphatsalze lassen Phosphorsäure entstehen.

Zu den Säurebildnern gehören vor allem Fleisch, Fisch, Eier, Käse und Getreide(produkte) sowie Hülsenfrüchte.

Welche Ursachen kann Sodbrennen haben?

Sodbrennen kann verschiedene Ursachen haben:

- Es wird zu viel Magensäure produziert.

- Der Verschluss am Mageneingang (unterer Ösophagussphinkter) schließt nicht richtig. Mögliche Ursachen:

- krankhaft (Refluxkrankheit)

- wegen eines Zwerchfellbruchs und der dadurch veränderten Lage des Magens

- durch erhöhten Druck im Bauchraum (zu viel gegessen, enge Kleidung, Schwangerschaft), vor allem auch im Liegen

- eventuell auch durch den Einfluss von Alkohol und Nikotin

- durch entspannende Effekte bestimmter Medikamente oder Lebensmittel wie beispielsweise Kaffee

Dadurch kommt es zu einem Rückfluss (Reflux) von saurem Mageninhalt in die Speiseröhre. Die Säure reizt die Schleimhaut und verursacht „brennende“ Schmerzen. Verbunden ist damit oft ein Druckgefühl und Aufstoßen.

Ein Säureüberschuss im Körper – beispielsweise durch eine überwiegend säurebildende Ernährung – kann die Magensäureproduktion steigern und somit Sodbrennen begünstigen. Verschiedene Lebensmittel können ebenfalls die Produktion der Magensäure anregen. Dazu gehören:

- fettreiche, scharfe und stark gewürzte Speisen

- Süßigkeiten

- kohlensäurehaltige Getränke

- (säurehaltiger) Kaffee

Zudem kann auch Stress eine Ursache für Sodbrennen sein.

Warum kann Stress Sodbrennen (Reflux) auslösen?

Bei Stress produziert unser Körper vermehrt Stresshormone. Diese bewirken

- eine eingeschränkte Verdauungsfunktion, da die Energie des Körpers umgeleitet wird: Sie wird für „Flucht oder Kampf“ bereitgestellt. Dadurch entleert sich unser Magen nur langsam.

- eine verstärkte Magensäureproduktion, um als Gegenregulation die Verdauung zu verbessern.

- häufig ein ungesundes Essverhalten: Wir essen hastig und schlucken dabei verstärkt Luft, die der Magen durch Aufstoßen loszuwerden versucht. Dabei kann auch saurer Magensaft in die Speiseröhre gelangen. Zudem kauen wir dabei nur ungenügend; die großen Brocken erschweren die Verdauung und liegen schwer im Magen – das regt ebenfalls die Produktion von Magensäure an.

Maßnahmen gegen Sodbrennen

Gegen Sodbrennen hilft oft eine Änderung des Lebensstils. Vorteilhaft ist

- Stress abzubauen,

- das Essverhalten anzupassen: weniger üppig, nicht zu spät abends, weniger fettig/scharf/süß/sauer, weniger Kohlensäure,

- einer Übersäuerung mit basenüberschüssiger Kost entgegenzuwirken,

- abzunehmen (bei Übergewicht),

- angepasste Kleidung zu tragen (um den Bauch nicht einzuengen),

- das Kopfteil des Bettes zu erhöhen, um mittels Schwerkraft dem Reflux entgegenzuwirken.

Info

Leiden wir bereits an Sodbrennen, können verschiedene Tricks die Magensäure neutralisieren oder binden. Hilfe im Akutfall:

- Stärkehaltige Nahrungsmittel wie trockenes Brot (Weißbrot oder Vollkornbrot), Zwieback, Haferflocken (zerkaut oder als Porridge), Kartoffeln oder reife Bananen binden überschüssige Magensäure.

- Auch Nüsse oder Mandeln – zu einem Brei zerkaut – können Magensäure binden.

- Stilles Wasser, (lauwarme) Kräutertees (Kamille, Kümmel oder Fenchel; ohne Zucker) in kleinen Schlucken trinken. Das verdünnt die Magensäure und führt sie in den Magen zurück.

- Hilfreich können auch ein Glas Buttermilch oder Sauerkrautsaft sein: Ihre basische Wirkung neutralisiert die Magensäure. Bei Milch scheiden sich allerdings die Geister, ob sie gegen Sodbrennen hilft.

- Natron einnehmen: Allerdings sollte Natron nur kurzfristig eingesetzt werden, da langfristig der Säure-Basen-Haushalt aus dem Gleichgewicht geraten kann. Zudem entsteht durch Natron Kohlensäure im Magen, die wiederum Reflux begünstigen kann. Bei längerer Einnahme drohen Durchfall und Magenprobleme. Auch besteht dann die Gefahr für einen Rebound-Effekt: Als Gegenmaßnahme produziert der Magen mehr Säure.

- Medikamente gegen Sodbrennen einnehmen:

- Säurebinder (Antazida): Sie neutralisieren die Magensäure.

Ihr Nachteil: Wenn weniger Säure im Magen ist, kann der Körper weniger Calcium und weniger Vitamin B12 aus der Nahrung aufnehmen; ein Mangel droht. - Säureblocker (Protonenpumpenhemmer (PPI)) und H2-Blocker: Sie reduzieren die Ausschüttung von Magensäure. Sie sollten nicht langfristig auf eigene Faust eingenommen werden, da Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten möglich sind.

Zudem wirken sie ebenfalls als Mikronährstoffräuber. - Alginate: Sie bilden mit Magensäure einen neutralen Gelschaum, der Aufstoßen und Reflux verhindert.

- Säurebinder (Antazida): Sie neutralisieren die Magensäure.

Tipp: Während Natron bei Sodbrennen kurzfristig eine schnelle Hilfe bieten kann, sind Citrate – als Magnesium, Calcium- oder Kaliumcitrat – für die langfristige Einnahme gegen eine chronische Übersäuerung des Körpers besser geeignet: Sie wirken nicht im Magen, sondern werden im Darm aufgenommen. Dadurch können sie im gesamten Körper ihre basische Wirkung entfalten und Säuren neutralisieren.

Übersäuerung und Stress: Auslöser für Kopfschmerzen?

Viele Menschen klagen immer wieder über Kopfweh, insbesondere in stressigen Phasen. Dabei können (Spannungs-)Kopfschmerzen verschiedene Ursachen haben, wie etwa einen Flüssigkeits- und Elektrolytmangel oder muskuläre Verspannungen – ausgelöst zum Beispiel durch Stress. Der Schmerz ist oft dumpf, drückend oder ziehend.

Für Migräne typisch sind dagegen starke, pulsierende, oft einseitige Schmerzen, die mit weiteren Symptomen einhergehen, wie Übelkeit oder Licht- und Geräuschempfindlichkeit. Migräne wird vermutlich durch eine (angeborene) gestörte Reizverarbeitung im Gehirn verursacht, die zu einer erhöhten Aktivität des Gehirns führt. Hinzu kommen verschiedene auslösende Faktoren, sogenannte Triggerfaktoren.

Übersäuerung als Trigger für Migräne

Ein unausgeglichener Säure-Basen-Haushalt könnte auf verschiedenen Wegen mit dazu beitragen, dass Migräne auftritt:

- Unser Gehirn benötigt täglich große Mengen Energie. Leidet es unter einem Energiemangel, kann dies ein möglicher Auslöser für Migräne sein.

- Ebenso kann Stress – genauso wie Unregelmäßigkeiten im Schlaf-Wach-Rhythmus beziehungsweise im Tagesablauf – bei manchen Menschen dazu führen, dass Migräne auftritt.

Beide Triggerfaktoren – Energiemangel und Stress – können wiederum durch eine Übersäuerung des Körpers befeuert werden. Ist der Säure-Basen-Haushalt unausgeglichen, kann er darüber hinaus Entzündungen in Geweben begünstigen. Diese tragen nicht nur zur weiteren Säurebildung bei, sondern erhöhen auch die Schmerzempfindlichkeit. Ob dies bei Migräne eine Rolle spielt, ist unklar. Allerdings hat eine iranische Studie gezeigt, dass eine höhere diätetische Säurebelastung (höherer PRAL-Wert) mit migränebedingten Beeinträchtigungen verbunden ist. Dagegen kann eine basische Ernährung die Häufigkeit, Schwere und Dauer des Kopfschmerzes bei Migränebetroffenen verringern, wie andere Studien belegt haben. Weitere Studien sind nötig, um herauszufinden, welche Menschen mit Migräne davon profitieren können.

Auch die verstärkte Nerventätigkeit bei Migräne kann Entzündungsbotenstoffe freisetzen. Diese sorgen für einen verstärkten Blutfluss in den Gefäßen der Hirnhäute und erhöhen die Schmerzempfindlichkeit in dem Bereich.

Elektrolytverlust durch Übersäuerung kann Kopfschmerzen fördern

Sowohl bei Spannungskopfschmerzen als auch bei Migräne spielt ein Elektrolytmangel anscheinend eine wichtige Rolle:

- Magnesiummangel: Magnesium kann verschiedene Prozesse beeinflussen, die mit Migräne zusammenhängen. Deshalb wird Magnesium sowohl in der akuten Behandlung als auch in der Vorbeugung (Prophylaxe) eingesetzt.

- Calciummangel: Sowohl bei Frauen als auch bei Männern ist eine hohe Calciumzufuhr über die Nahrung mit weniger Migräne verbunden.

Eine chronische Übersäuerung des Körpers verursacht eine verstärkte Ausscheidung von wichtigen Mineralstoffen über den Urin: Calcium, Kalium und Magnesium sowie Natrium, aber auch Phosphat (aus den Knochen). Ein Mangel an diesen Elektrolyten kann Kopfschmerzen und Migräne befeuern. Deshalb sollte auf einen ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt geachtet und es sollten ausreichend Mineralstoffe verzehrt werden.

Bei Migräne hat sich in vielen Fällen eine Magnesiumgabe als vorteilhaft erwiesen – auch vorbeugend. Dadurch kam es seltener zu Migräneattacken und Schmerzen traten seltener auf. Insbesondere Magnesiumcitrat scheint einen positiven Effekt zu haben. Das liegt vermutlich daran, dass organische Magnesiumsalze besser löslich sind – also besser bioverfügbar – als anorganische Salze wie Magnesiumoxid.

Einsatz von Mikronährstoffen und Basenpräparaten für mehr Wohlbefinden

Wie oben gezeigt, kann ein unausgeglichener Säure-Basen-Haushalt im Körper unterschiedliche Prozesse beeinträchtigen: Eine erhöhte Säurelast kann beispielsweise die Tätigkeit von Enzymen und damit auch die Energieproduktion in den Mitochondrien behindern, den Spiegel von Stresshormonen steigern und das Risiko für einen Migräneanfall erhöhen.

Um den Säure-Basen-Haushalt in Balance zu bringen, ist eine Ernährungsumstellung auf mehr basische Lebensmittel vorteilhaft: Obst, Gemüse, Kartoffeln und Kräuter wirken basenbildend, während eiweißhaltige Lebensmittel – auch Getreideprodukte – die Bildung von Säuren fördern. Evolutionär ist der Mensch eher an eine basenbildende Kost angepasst, während unsere moderne Ernährung (mit viel Fleisch, Käse und Getreideprodukten) zu einem Säureüberschuss führt.

Wie kann ich den Säuregehalt meiner Nahrung bestimmen?

Der Säuregehalt der Nahrung oder die diätetische Säurelast (Englisch: Dietary Acid Load (DAL)) kann auf zwei Wegen ermittelt werden:

- Mittels der potenziellen Säurebelastung von Lebensmitteln (Englisch: Potential Renal Acid Load (PRAL)), die in Milliäquivalenten (mEq) pro 100 g Lebensmittel angegeben wird:

PRAL = [0.75 × Sulfat] + [0.63 × Phosphor]) − ([0.80 × Kalium] + [0.25 × Calcium] + [0.32 × Magnesium])

Nahrungsmittel mit einem positiven Wert haben einen ansäuernden Effekt, während Lebensmittel mit einem negativen Wert basisch wirken. Dazu finden sich verschiedene Tabellen, ein Beispiel gibt es hier. - Mittels der Netto-endogenen Säureproduktion (Englisch: Net Endogenous Acid Production (NEAP)):

NEAPL= ([0.488 × Protein in g/d] + [0.0366 × Phosphor in mg/d]) − ([0.0205 × Kalium in mg/d] + [0.0263 × Magnesium in mg/d] + [0.0125 × Calcium in mg/d]) + 32.9 + (0.15 × [{Kalium in mmol/d} + {Calcium in mmol/d × 2} + {Magnesium in mmol/d × 2} – {Phosphor in mmol/d× 1.8}])

Ein Säure-Basen-Gleichgewicht besteht, wenn die endogene Netto-Säureproduktion (NEAP) der Netto-Säureausscheidung (Englisch: Net Acid Excretion (NAE)) entspricht.

(Quelle der Formeln: Wieërs MLAJ et al. Dietary acid load in health and disease. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11006742/)

Beide Formeln basieren auf dem Eiweißgehalt und dem Mineralstoffgehalt der verzehrten Lebensmittel. Der – ansäuernd wirkende – Eiweißgehalt wird dabei indirekt über die Menge an Phosphor und Sulfat bestimmt; basisch wirkende Mineralstoffe sind Kalium, Calcium und Magnesium.

Eine aktuelle wissenschaftliche Arbeit schlägt vor, die Berechnung des Säuregehalts abzuändern, indem direkt Aminosäuren, also die Eiweißbestandteile anstelle von Protein (Eiweiß) berücksichtigt werden. Denn einzelne Aminosäuren wirken saurer als andere. Zudem sei es sinnvoll, so die Arbeit, weitere Nahrungsbestandteile einzubeziehen:

- Taurin, Purine und Fruktose (Fruchtzucker): Sie werden sauer verstoffwechselt.

- Organische Säuren und Polyphenole: Sie wirken basisch.

Dabei sollen Polyphenole ihre Wirkung indirekt entfalten, indem sie Darmbakterien fördern, die im Darm Harnsäure abbauen.

Als Grund für die Änderungsvorschläge nennt der Autor: Viele Nahrungsmittel seien saurer, als oft vermutet wird.

Den Vorteil einer basenreichen Kost zeigt eine Studie mit Kindern, die den Zusammenhang zwischen dem Verzehr von Obst und Gemüse und der Migräneanfälligkeit untersuchte. Ergebnis: Die Wahrscheinlichkeit einer Migräne verringerte sich mit steigendem Gemüse- und Obstkonsum. Auch für erwachsene Migränebetroffene ist eine mediterrane Ernährung, die viel Obst und Gemüse enthält, mit einer geringeren Häufigkeit, Dauer und Schwere der Kopfschmerzen verbunden.

Basisches Citrat unterstützt Energiegewinnung

Obst – allen voran Zitrusfrüchte, aber auch Äpfel oder Wassermelonen – und Gemüse – wie Gurken und Tomaten – enthalten Citrate. Das sind Salze beziehungsweise negativ geladene Anionen (C6H5O73-) der Citronensäure (C6H8O7). Sie stellen wichtige Puffer für Säuren dar, da sie Protonen binden können.

Zudem ist Citrat ein wichtiges Substrat im Citrat- oder Zitronensäurezyklus, der in der Matrix der Mitochondrien abläuft und der Energiegewinnung dient. Gleichzeitig liefert der Zyklus energiereiche Elektronen, die in die Atmungskette einfließen.

Basenpräparate für den Säure-Basen-Haushalt

Neben einer basenbetonten Ernährung kann die Einnahme von Basenpräparaten helfen, den Säure-Basen-Haushalt ins Gleichgewicht zu bringen. Denn sie wirken auf zweierlei Weise positiv:

- Sie liefern den wichtigen Puffer Citrat. Stehen genug Puffersubstanzen bereit, so muss unser Körper weniger eigenes Material abbauen, um Säuren neutralisieren zu können.

- Zudem bringen die Basenpräparate wichtige Mineralstoffe wie Calcium, Magnesium oder Kalium – manchmal auch Zink – mit. Sie haben ebenfalls eine basische Wirkung.

Darüber hinaus fördern sie die Knochendichte und eine normale Nervenfunktion. Auch können sie helfen, die Häufigkeit und Stärke von Migräneanfällen zu verringern.

Dass die Einnahme von Basenpräparaten den Energiestoffwechsel der Zellen verbessern kann, hat eine Studie mit 40 Erwachsenen gezeigt: Das basische Mikronährstoffpräparat verbesserte die Pufferkapazität des Blutes – ohne den pH-Wert zu verändern. Zudem erhöhte es die Magnesiumkonzentration im Blut und sorgte für einen pH-Wert-Anstieg im Muskel. Nach einer Testmahlzeit kam es zu einer erhöhten Pyruvat-Konzentration im Muskel. Das zeigte die verstärkte Aufnahme und den gesteigerten Abbau von Glukose, um daraus Energie gewinnen zu können.

Basenpräparate versorgen mit wichtigen Mineralstoffen

Die Einnahme von Basenpräparaten kann durch Stabilisierung des Säure-Basen-Haushalts die Ausscheidung von Mineralstoffen verringern. Auch senkt sie die Stickstoffausscheidung, wie eine Studie mit Frauen nach der Menopause belegt hat. Der Stickstoff stammt dabei aus den Aminosäuren – sowohl aus der Nahrung als auch aus Abbauprodukten. Eine gute Säure-Basen-Balance bedeutet, der Körper muss weniger Muskeleiweiß zur Neutralisation überschüssiger Säure abbauen.

Auch für den Glucocorticoid-Stoffwechsel ist eine Neutralisierung der Säurelast hilfreich: Sie reduziert die Cortisolsekretion. Das ist nicht nur positiv für den Knochenstoffwechsel, sondern auch für unsere Psyche. Denn dadurch sind wir weniger nervös und stressanfällig.

Daneben liefern basenbildende Lebensmittel und Basenpräparate Mineralstoffe wie beispielsweise Calcium und Magnesium. Sie sind nicht nur essenzielle Bestandteile der Knochen, sondern unterstützen als wichtige Elektrolyte auch die Nervenfunktion. Dabei gilt: Je mehr Säuren neutralisiert werden müssen, desto weniger Mineralstoffe stehen dem Körper zur Verfügung. Durch eine säurelastige Ernährung ist der Bedarf erhöht, der dann oft nicht mehr durch basenreiche Lebensmittel gedeckt werden kann.

Zusammenfassung

Die moderne Ernährung mit viel tierischem Eiweiß und Getreideprodukten verschiebt den Säure-Basen-Haushalt unseres Körpers ins Saure. Doch eine chronische latente Übersäuerung kann die Funktion der Enzyme und somit die Stoffwechselaktivität beeinträchtigen. Ist der Energiestoffwechsel betroffen, können zum Beispiel unsere Mitochondrien nicht genug Energie liefern. Wir leiden an Erschöpfung und unsere Leistungsfähigkeit nimmt ab.

Zudem erhöht ein saures Milieu die Ausschüttung von Stresshormonen wie Cortisol. Damit verbunden ist ein verstärkter Abbau von Eiweißen aus Muskeln und Knochen, der zu Gebrechlichkeit und Osteoporose führen kann. Stress fördert eine flache Atmung und oft auch eine ungesunde Ernährungsweise. Das alles befeuert wiederum die Übersäuerung. Obendrein führt der erhöhte Cortisolspiegel zu Nervosität, Schlafstörungen und einer verstärkten Stressanfälligkeit.

Ständiger – negativ empfundener – Stress kann auch Sodbrennen auslösen. Dabei steigt saurer Mageninhalt in die Speiseröhre auf und reizt die Schleimhaut. Zwar kann eine chronische latente Übersäuerung eine erhöhte Magensäureproduktion begünstigen, aber generell sind es zwei verschiedene Dinge. So können saure Lebensmittel wie beispielsweise Zitrusfrüchte den Magen reizen, werden aber basisch verstoffwechselt und unterstützen einen ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt.

An Kopfschmerzen und Migräne leiden viele Menschen. Die Ursachen beziehungsweise die auslösenden Triggerfaktoren sind vielfältig. Unter anderem zählen dazu Stress und ein Mangel an Calcium und Magnesium. Inwieweit ein übersäuerter Körper ebenfalls dazugehört, muss noch durch weitere Studien untersucht werden.

Um unser Wohlbefinden zu verbessern und einen ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt zu fördern, ist eine Ernährung mit viel Obst und Gemüse vorteilhaft. Aber auch Basenpräparate können wichtige Elektrolyte und basisch wirkendes Citrat liefern, und so zum Beispiel einer erhöhten Stressanfälligkeit entgegenwirken.

Verzeichnis der Studien und Quellen

Alexy U et al. Long-term protein intake and dietary potential renal acid load are associated with bone modeling and remodeling at the proximal radius in healthy children. Am J Clin Nutr. 2005 Nov; 82(5): 1107-14. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002916523296975

Alta-Klinik GmbH. Burnout vorbeugen: Warum du deinen Cortisol-Spiegel checken solltest. https://www.alta-klinik.de/ratgeber/test-kit/cortisol-test-fruehwarnsystem-gegen-burnout/, zuletzt abgerufen am 05.08.2025

Arab A et al. Associations between adherence to Mediterranean dietary pattern and frequency, duration, and severity of migraine headache: A cross-sectional study. Nutr Neurosci. 2023 Jan; 26(1): 1-10. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34870564/ und https://www.tandfonline.com/doi/10.1080/1028415X.2021.2009162?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed

Ariyanfar S et al. Fruit and vegetable intake and odds of pediatric migraine. Nutrition & Food Science 2019 Nov; 50 (5): 829-840. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/nfs-07-2019-0213/full/html

Barmer.de. Cortisol senken: Was tun, wenn der Cortisolspiegel zu hoch ist? Stand: 15.07.2025. https://www.barmer.de/gesundheit-verstehen/koerper/hormone/cortisol-senken-1294324, zuletzt abgerufen am 04.08.2025

Bedfort JL & S Barr. The relationship between 24-h urinary cortisol and bone in healthy young women. Int J Behav Med. 2010 Sep; 17(3): 207-15. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2911474/

Bohlmann F. Sauer muss nicht sauer sein. Tabula 2003 Aug; 3: 4-9. (Säure und Basen – eine Frage des Gleichgewichts.) https://www.sge-ssn.ch/media/Tabula_2003_3_D_Komplet-1.pdf

Boschmann M et al. (2020): Effects of dietary protein-load and alkaline supplementation on acid-base balance and glucose metabolism in healthy elderly. Eur J Clin Nutr. 2020 Aug; 74(Suppl 1): 48-56. https://www.nature.com/articles/s41430-020-0695-3

Carnauba RA et al. Diet-Induced Low-Grade Metabolic Acidosis and Clinical Outcomes: A Review. Nutrients. 2017 May 25; 9(6): 538. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5490517/

Casey JR et al. Sensors and regulators of intracellular pH. Nat Rev Mol Cell Biol. 2010 Jan; 11(1): 50-61. https://www.nature.com/articles/nrm2820

Ceglia L & B Dawson-HughesIncreasing alkali supplementation decreases urinary nitrogen excretion when adjusted for same day nitrogen intake. Osteoporos Int. 2017 Aug 25; 28(12): 3355–3359. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6592622/

Cetin A et al. Predictors of bone mineral density in healthy males. Rheumatol Int. 2001 Nov; 21(3): 85-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11765226/ und https://link.springer.com/article/10.1007/s00296-001-0142-2

Cole LW The Evolution of Per-cell Organelle Number. Front Cell Dev Biol. 2016 Aug 18; 4: 85. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4988970/

DasGehirn.info. Das Gehirn hat immer Hunger. Stand: 01.03.2018. Hrsg.: Neurowissenschaftliche Gesellschaft e. V., Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin. https://www.dasgehirn.info/handeln/ernaehrung/das-gehirn-hat-immer-hunger, zuletzt abgerufen am 05.08.2025

Davies AM & AG Holt. Modeling mitochondria, where are the numbers? Neural Regen Res. 2023 Oct 2; 19(7): 1435–1436. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10883508/

Dennison E et al. Profiles of endogenous circulating cortisol and bone mineral density in healthy elderly men. J Clin Endocrinol Metab. 1999 Sep; 84(9): 3058-63. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10487665/ und https://academic.oup.com/jcem/article-abstract/84/9/3058/2864214

Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft (DMKG).de. Kopfschmerzen verstehen (Migräne, Spannungskopfschmerz, Medikamentenkopfschmerz). Stand: Jan. 2017. https://www.dmkg.de/assets/uploads/dateien/kopfschmerzen-verstehen.pdf, , zuletzt abgerufen am 04.08.2025

Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft (DMKG).de. Spannungskopfschmerz. Stand: Juli 2005. https://www.dmkg.de/assets/uploads/dateien/spannungskopfschmerz.pdf, , zuletzt abgerufen am 04.08.2025

DiNicolantonio JJ & J O’Keefe Low-grade metabolic acidosis as a driver of chronic disease: a 21st century public health crisis. Open Heart. 2021 Oct 26; 8(2): e001730. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8549658/

Dittrich K. Übersäuerung erhöht Stresshormone. UGBforum 4/2016; S. 202. https://www.ugb.de/forschung-studien/uebersaeuerung-erhoeht-stresshormone/?saeure-basen-haushalt-stress

DocCheck Flexikon.com. Cortisol. Stand: 21.03.2024. Hrsg.: DocCheck Community GmbH. https://flexikon.doccheck.com/de/Cortisol, zuletzt abgerufen am 04.08.2025

DocCheck Flexikon.com. Erythrozyt. Stand: 05.05.2025. Hrsg.: DocCheck Community GmbH. https://flexikon.doccheck.com/de/Erythrozyt, zuletzt abgerufen am 04.08.2025

DocCheck Flexikon.com. Mitochondrium. Stand: 11.02.2025. Hrsg.: DocCheck Community GmbH.https://flexikon.doccheck.com/de/Mitochondrium, zuletzt abgerufen am 04.08.2025

DocCheck Flexikon.com. Organell. Stand: 04.07.2025. Hrsg.: DocCheck Community GmbH. https://flexikon.doccheck.com/de/Zellorganell, zuletzt abgerufen am 04.08.2025

Dominguez LJ et al. Magnesium and Migraine. Nutrients. 2025 Feb 18; 17(4): 725. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11858643/

Esche J et al. Higher diet-dependent renal acid load associates with higher glucocorticoid secretion and potentially bioactive free glucocorticoids in healthy children. Kidney Int. 2016 Aug; 90(2): 325-333. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27165611/ und

https://www.kidney-international.org/article/S0085-2538(16)30013-8/fulltext

Frassetto L et al. Diet, evolution and aging. Eur J Nutr. 2001 Oct; 40(5): 200-13. https://link.springer.com/article/10.1007/s394-001-8347-4

Frassetto L et al. Potassium bicarbonate reduces urinary nitrogen excretion in postmenopausal women. J Clin Endocrinol Metab. 1997 Jan; 82(1): 254-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8989270/

Greendale GA et al. The relation between cortisol excretion and fractures in healthy older people: results from the MacArthur studies-Mac. J Am Geriatr Soc. 1999 Jul; 47(7): 799-803. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10404922/ und https://agsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1532-5415.1999.tb03835.x

Hamm LL et al. Role of Glucocorticoids in Acidosis. Discussion. Am J Kidney Dis. 1999 Nov; 34(5): 960-5. https://www.ajkd.org/article/S0272-6386(99)70059-4/fulltext

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG). Sodbrennen und Refluxkrankheit. Stand: 31.07.2024. https://www.gesundheitsinformation.de/sodbrennen-und-refluxkrankheit.html, zuletzt abgerufen am 04.08.2025

Internisten-im-Netz.de. Tipps gegen Sodbrennen. Hrsg.: Berufsverband Deutscher Internistinnen und Internisten e.V. https://www.internisten-im-netz.de/krankheiten/sodbrennen/tipps-gegen-sodbrennen.html, zuletzt abgerufen am 04.08.2025

Internisten-im-Netz.de. Ursachen einer Speiseröhrenentzündung. Hrsg.: Berufsverband Deutscher Internistinnen und Internisten e.V. https://www.internisten-im-netz.de/krankheiten/sodbrennen/ursachen-einer-speiseroehrenentzuendung.html, zuletzt abgerufen am 04.08.2025

Internisten-im-Netz.de. Was ist Sodbrennen? Hrsg.: Berufsverband Deutscher Internistinnen und Internisten e.V. https://www.internisten-im-netz.de/krankheiten/sodbrennen/was-ist-sodbrennen.html, zuletzt abgerufen am 04.08.2025

Kataya Y et al. Higher dietary acid load is associated with a higher prevalence of frailty, particularly slowness/weakness and low physical activity, in elderly Japanese women. Eur J Nutr. 2018 Jun; 57(4): 1639-1650. https://link.springer.com/article/10.1007/s00394-017-1449-4

López-Lluch G et al. Mitochondrial biogenesis and healthy aging. Exp Gerontol. 2008 Sep; 43(9): 813-9. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2562606/

Lotfi K et al. Association between dietary acid load and clinical features of migraine headaches among Iranian individuals. Sci Rep. 2022 Feb 14; 12: 2460. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8844046/

Maurer M et al. Neutralization of Western diet inhibits bone resorption independently of K intake and reduces cortisol secretion in humans. Am J Physiol Renal Physiol. 2003 Jan; 284(1): F32-40. https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/ajprenal.00212.2002

Max-Planck-Gesellschaft (MPG).de. Einblicke in die Nanowelt der Mitochondrien und die Organisation ihres Erbgutes. Stand: 2011. Hrsg.: Die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. https://www.mpg.de/5039005/nanowelt-mitochondrien, zuletzt abgerufen am 04.08.2025

McMullen MK. Many foods are more acid-forming than acid-alkaline formulas indicate. Nutr Health. 2024 Sep; 30(3): 419-427. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37700671/

Medizinische Universität (Med. Uni) Graz. Morgenkaffee: gut oder schlecht für die Gesundheit? Stand: 06.02.2023. https://www.medunigraz.at/news/detail/morgenkaffee-gut-oder-schlecht-fuer-die-gesundheit

Meine-gesundheit.de. (Kahle, C.) Sodbrennen (Pyrosis). Stand: 09.12.2024. Hrsg.: Vidal MMI Germany GmbH. https://www.meine-gesundheit.de/krankheit/krankheiten/sodbrennen, zuletzt abgerufen am 04.08.2025

Meng S-H et al. Dietary Intake of Calcium and Magnesium in Relation to Severe Headache or Migraine. Front Nutr. 2021 Mar 5; 8: 653765. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7973018/

Micke O et al. Serum magnesium: time for a standardized and evidence-based reference range. Magnes Res. 2021 May 1; 34(2): 84-89. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34463286/ und https://www.magnesium-ges.de/Micke_et_al._2021.pdf

Mølmen KS et al.Effects of Exercise Training on Mitochondrial and Capillary Growth in Human Skeletal Muscle: A Systematic Review and Meta-Regression. Sports Med. 2025 Jan; 55(1): 115-144. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11787188/

Nagami GT & JA Kraut. The Role of the Endocrine System in the Regulation of Acid–Base Balance by the Kidney and the Progression of Chronic Kidney Disease. Int J Mol Sci. 2024 Feb 19; 25(4): 2420. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10889389/

Netdoktor.de. Distress und Eustress. Stand: 26.02.2021. Hrsg.: BurdaVerlag Publishing GmbH. https://www.netdoktor.de/psychologie/stress/distress-und-eustress/, zuletzt abgerufen am 04.08.2025

Netdoktor.de. Enzyme. Stand: 09.10.2025. Hrsg.: BurdaVerlag Publishing GmbH. https://www.netdoktor.de/anatomie/enzyme/, zuletzt abgerufen am 04.08.2025

Netdoktor.de. Sodbrennen. Stand: 12.09.2023. Hrsg.: BurdaVerlag Publishing GmbH. https://www.netdoktor.de/symptome/sodbrennen/, zuletzt abgerufen am 04.08.2025

Netdoktor.de. Was hilft gegen Sodbrennen? Stand: 12.09.2023. Hrsg.: BurdaVerlag Publishing GmbH. https://www.netdoktor.de/symptome/sodbrennen/was-hilft-gegen-sodbrennen/, zuletzt abgerufen am 04.08.2025

Remer T. et al. Renal net acid excretion and plasma leptin are associated with potentially bioactive free glucocorticoids in healthy lean women. J Nutr. 2008 Feb; 138(2): 426S-430S. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022316622095645

Rettungsdienst FactSheets. Hyperventilation. Stand: 21.03.2025. Hrsg.: Luca Herholz (Rettungsdienst FactSheets). https://rd-factsheets.de/fs/hyperventilation/, zuletzt abgerufen am 05.08.2025

Reynold RM et al. Cortisol secretion and rate of bone loss in a population-based cohort of elderly men and women. Calcif Tissue Int. 2005 Sep; 77(3): 134-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16151676/ und https://link.springer.com/article/10.1007/s00223-004-0270-2

Rylander R et al. Acid-base conditions regulate calcium and magnesium homeostasis. Magnes Res 2009; 22: 262–5. https://www.jle.com/fr/revues/mrh/e-docs/acid_base_conditions_regulate_calcium_and_magnesium_homeostasis_283138/article.phtml

Rylander R et al. Acid-base status affects renal magnesium losses in healthy, elderly persons. J Nutr 2006; 136: 2374–7. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022316622084498

Schmerzklinik Kiel. Die Ursachen der Migräne – die wichtigsten Theorien. https://schmerzklinik.de/service-fuer-patienten/migraene-wissen/ursachen/, zuletzt abgerufen am 04.08.2025

Sebastian A et al. Estimation of the net acid load of the diet of ancestral preagricultural Homo sapiens and their hominid ancestors. Am J Clin Nutr. 2002 Dec; 76(6): 1308-16. https://ajcn.nutrition.org/article/S0002-9165(23)06063-X/fulltext

Shi L et al. Higher glucocorticoid secretion in the physiological range is associated with lower bone strength at the proximal radius in healthy children: importance of protein intake adjustment. J Bone Miner Res. 2015 Feb; 30(2): 240-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25196629/ und https://academic.oup.com/jbmr/article-abstract/30/2/240/7599313

Slavin M et al. Dietary magnesium and migraine in adults. Headache. 2021 Feb; 61(2): 276-286. https://headachejournal.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/head.14065

Springer Medizin Verlag GmbH.So kann chronische Überlastung zu Depressionen führen. Stand: 29.01.2021. https://www.springermedizin.de/so-kann-chronische-ueberlastung-zu-depressionen-fuehren/18789562, zuletzt abgerufen am 05.08.2025

Vormann & Goedecke Latent acidosis: Overacidification as a cause of chronic disases. The physiological importance of a well-balanced acid-base equilibrium and preventive aspects of a diet rich in bases. Swiss Journal of Integrative Medicine. 2002 Jan; 14(2):90-96. https://www.researchgate.net/publication/290712628_Latent_acidosis_Overacidification_as_a_cause_of_chronic_disases_The_physiological_importance_of_a_well-balanced_acid-base_equilibrium_and_preventive_aspects_of_a_diet_rich_in_bases

Vormann J. Zivilisationsproblem Übersäuerung. Stand: 05.09.2023 (Artikel in OM – Zeitschrift für Orthomolekulare Medizin 2/2022). Georg Thieme Verlag KG. https://natuerlich.thieme.de/therapieverfahren/ernaehrung/detail/zivilisationsproblem-uebersaeuerung-1285

Weiner ID. Untangling the complex relationship between dietary acid load and glucocorticoid metabolism. Kidney Int. 2016 Aug; 90(2): 247-249. (Comment) https://www.kidney-international.org/article/S0085-2538(16)30169-7/fulltext

Wieërs MLAJ et al. Dietary acid load in health and disease. Pflugers Arch. 2024 Jan 29; 476(4): 427–443. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11006742/