Müdigkeit ist oft eine natürliche Reaktion auf die Umstände; Frühjahrsmüdigkeit zum Beispiel, trifft sehr viele Menschen. Es kann aber auch eine Erkrankung dahinterstecken. Generell ist andauernde Müdigkeit sehr belastend und schränkt unter Umständen die Lebensqualität ein. Mikronährstoffe könnten dagegen helfen. Je nach Ursache unterstützen sie den Energiestoffwechsel, die Durchblutung oder den Schlaf. Erfahren Sie hier alles über Mikronährstoffmedizin bei Müdigkeit.

Info

Müdigkeit ist nicht zu verwechseln mit dem chronischen Erschöpfungssyndrom (Chronic Fatigue Syndrome (CFS)). Bei dieser Erkrankung kommt es zu starker Müdigkeit und Erschöpfung, vor allem nach körperlichen Belastungen. Schonung oder Ruhe lindern die Erschöpfung nicht. Eine Ursache lässt sich oft nicht finden.

Ursachen und Symptome

Ursachen von Müdigkeit

Müdigkeit kann viele Ursachen haben. Im einfachsten Fall wird sie verursacht durch Schlafmangel, Schlafstörungen, eine schlechte Schlafqualität und anstrengende Tätigkeiten. Auch in der Pubertät, den Wechseljahren sowie in der Schwangerschaft ist verstärkte Müdigkeit normal. Weitere Ursachen sind mitunter ein Eisenmangel oder ein allgemeiner Mineralstoffmangel. Daneben können auch eine verminderte Zufuhr von Flüssigkeit, sehr fettreiches Essen, starke Sonneneinstrahlung sowie psychischer Stress müde machen.

Ist kein natürlicher Grund für das Müdigkeitsgefühl zu finden, kann eine Erkrankung dahinterstecken – vor allem, wenn man trotz ausreichenden Schlafs müde ist. Je nach Art und Schwere der Krankheit geht sie mit einem höheren Schlafbedürfnis einher. Beispiele sind:

- Infektionen wie Erkältung, Grippe, Hepatitis A und B (Leberentzündung) oder Pfeiffersches Drüsenfieber

- Blutarmut (Anämie)

- Herzschwäche und Herzrhythmusstörungen

- chronische Niereninsuffizienz (Nierenschwäche)

- Diabetes

- Schilddrüsenunterfunktion

- Burn-out-Syndrom und depressive Verstimmungen

- Autoimmun- und Muskelerkrankungen wie Multiple Sklerose, Parkinson, rheumatoide Arthritis oder Fibromyalgie

Auch Medikamente können zu Müdigkeit führen – zum Beispiel Antidepressiva (etwa Fluxet®, Mutan®), Cholesterinsenker (zum Beispiel Mevalotin® und Pravagamma®) oder Blutdrucksenker (unter anderem ACE-Hemmer wie Delix®, Arelix®).

Info

Krebspatienten fühlen sich in allen Phasen ihrer Erkrankung immer wieder müde. Der Fachbegriff lautet Fatigue. Sie tritt vor allem zu Beginn von Lymphdrüsentumoren (Lymphome), Leukämien, Brustkrebs und bei bestimmten Darmkrebsformen auf. Fatigue kann Folge der Krebserkrankung selbst sein, aber auch Begleitsymptom der Behandlung.

Begleitsymptome von Müdigkeit

Müdigkeit geht häufig mit weiteren Begleitsymptomen einher. Dazu zählen:

- Reizbarkeit

- verringerte Leistungsfähigkeit

- Antriebslosigkeit

- Abgeschlagenheit

Ziele der Behandlung

Wie wird Müdigkeit klassisch behandelt?

Bei andauernder Müdigkeit ist es wichtig, die Ursache aufzudecken. Liegt eine Grunderkrankung vor, hat deren Behandlung Vorrang. Ist keine Krankheit, sondern Schlafmangel, Stress oder Anstrengung die Ursache, können Entspannungstechniken (wie Yoga oder autogenes Training) helfen.

Allgemein wirkt sich ein gesunder Lebensstil und die Vermeidung von Stress positiv aus: Man sollte sich regelmäßig an der frischen Luft bewegen und auf eine ausgewogene Ernährung sowie ein normales Gewicht achten. Auch der Konsum von Nikotin, Alkohol oder Kaffee sollte reduziert werden, da diese die Schlafqualität beeinträchtigen und damit zu Müdigkeit beitragen können.

Sind Schlafstörungen die Ursache, kann die vorübergehende Einnahme von Beruhigungsmitteln helfen, zu einem gesunden Schlaf zurückzufinden. Dazu gehören Benzodiazepine wie Alprazolam (Tafil®) und Diazepam (wie Diazepam-ratiopharm®, Diazepam STADA®) mit angstlösender und schlafanstoßender Wirkung oder Antidepressiva mit entspannender Wirkung, etwa die Wirkstoffe Trimipramin (Stangyl®, Trimineurin®) oder Agomelatin (Valdoxan®). Sie müssen vom Arzt verschrieben werden und sind keine dauerhafte Lösung.

Ziele der Mikronährstoffmedizin

Die Mikronährstoffmedizin kann helfen, Müdigkeit zu lindern. Einige Vitamine und Mineralstoffe werden gebraucht, um den Energiestoffwechsel in Gang zu halten. Bestimmte Pflanzenstoffe können die Bereitstellung von Energie zusätzlich positiv beeinflussen. Zudem wird der Körper mit allen wichtigen Mikronährstoffen versorgt, um einen Mangel als mögliche Ursache der Müdigkeit auszugleichen. Besonders bewährt haben sich folgende Stoffe:

- B-Vitamine unterstützen die Energieproduktion

- Coenzym Q10 ist wichtig für die Energieherstellung in den Zellen.

- Magnesium entspannt und fördert einen erholsamen Schlaf.

- Eisen gleicht einen möglichen Mangel aus und fördert den Sauerstofftransport.

- Vitamin D trägt zur Vorbeugung von Müdigkeit bei.

- Ginseng steigert möglicherweise die Leistungsfähigkeit und lindert Müdigkeit.

- Ginkgo fördert die Durchblutung und schützt die Körperzellen.

Tipp

Sind Schlafstörungen die Ursache der Müdigkeit, können Sie sich im Text über Schlafstörungen über die Möglichkeiten der Mikronährstoffmedizin informieren. Bestimmte Vitamine und Mineralstoffe sind wichtig für die Produktion des Schlafhormons Melatonin. Bei depressiven Verstimmungen als Ursache der Müdigkeit kann dagegen durch bestimmte Mikronährstoffe die Bildung des Glückshormons Serotonin angekurbelt werden.

Behandlung mit Mikronährstoffen

B-Vitamine sind wichtig für den Energiestoffwechsel

Wirkweise von B-Vitaminen

Müdigkeit ist ein häufiges Anzeichen eines Mangels an B-Vitaminen. B-Vitamine sind für folgende Vorgänge im Körper zuständig:

- Vitamin B1, B2, Niacin, Pantothensäure und Biotin sind am Energiestoffwechsel in den Zellen beteiligt. Fehlen sie, läuft der Energiestoffwechsel nicht mehr rund; es kommt zu Müdigkeit.

- Folsäure und Vitamin B12 sind wichtig für die Zellerneuerung und Blutzellbildung im Knochenmark. Ein Mangel an Blutzellen führt zu Blutarmut, die sich durch Müdigkeit zeigt.

- Vitamin B6 ist an der Bildung des Schlafhormons Melatonin beteiligt. Fehlt Vitamin B6, kann das Schlafhormon nicht ausreichend hergestellt werden. Es kommt zu Schlafmangel und dadurch zu Müdigkeit.

Erste Studien untermauern die Wirkung: Als Kombinationspräparat mit nützlichen Bakterien (Probiotika), Magnesium, Zink, Eisen und Selen sowie Vitamin A und C verringerten B-Vitamine stressbedingte Müdigkeit um fast die Hälfte. Dies zeigt eine Vorstudie. In einer hochwertigen Studie nahm die geistige Erschöpfung ab. Die B-Vitamine wurden ebenfalls mit Vitamin C und Mineralstoffen kombiniert. Auch eine weitere Vorstudie liefert Hinweise, dass ein Vitamin- und Mineralstoffkomplex mit B-Vitaminen die geistige Ermüdung einige Stunden nach der Einnahme senken könnte.

Da B-Vitamine für eine ausreichende Energieproduktion wichtig sind, sollte auf eine gute Versorgung geachtet werden. Ob B-Vitamine auch ohne die anderen Mikronährstoffe gegen Müdigkeit wirksam sind, muss weiter untersucht werden.

Dosierung und Einnahmeempfehlung von B-Vitaminen

Bei Müdigkeit sind folgende Dosierungen pro Tag empfehlenswert:

- Vitamin B1: bis 15 Milligramm, später bis 5 Milligramm

- Vitamin B2: bis 15 Milligramm, später bis 5 Milligramm

- Vitamin B6: bis 10 Milligramm, später bis 5 Milligramm

- Vitamin B12 (als Methylcobalamin): bis 50 Mikrogramm, später bis 10 Mikrogramm

- Folsäure (als 5-Methyltetrahydrofolsäure (5-MTHF): bis 400 Mikrogramm, später bis 200 Mikrogramm

- Biotin: bis 150 Mikrogramm, später bis 100 Mikrogramm

- Niacin: bis 50 Milligramm, später bis 20 Milligramm

- Pantothensäure: bis 50 Milligramm, später bis 10 Milligramm

Zu Beginn werden für maximal vier Wochen die höheren Dosierungen eingenommen. In der Erhaltungsphase sollte man die Dosierungen dann senken.

B-Vitamine werden idealerweise zusammen in einem Kombinationspräparat eingenommen, da sie sich gegenseitig in ihrer Wirkung ergänzen. Die Einnahme zu den Mahlzeiten verbessert die Verträglichkeit.

B-Vitamine: zu beachten in der Schwangerschaft und Stillzeit, bei Erkrankungen sowie bei Medikamenteneinnahme

Hoch dosierte B-Vitamine sollten in der Schwangerschaft und Stillzeit nur bei einem nachgewiesenen Mangel und in Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden.

Nierenpatienten müssen mit Vitamin B12 aufpassen: Es sollte nicht in Form von Cyanocobalamin eingenommen werden, sondern als Methylcobalamin. Cyanocobalamin ist bei Nierenerkrankungen vermutlich hoch dosiert schädlich.

Menschen mit schwerer Herz-Kreislauf-Schwäche, einem frischen Herzinfarkt (Myokardinfarkt), akuten Blutungen, Magengeschwüren und schweren Lebererkrankungen sollten nicht mehr als 30 Milligramm Niacin einnehmen.

Hoch dosiertes Vitamin B6 kann die Wirkung bestimmter Medikamente abschwächen. Dazu gehören Antiepileptika mit dem Wirkstoff Phenobarbital (Luminal®) sowie Phenytoin (Phenhydan®, Zentropil®) und das Parkinsonmittel L-Dopa (zum Beispiel Madopar®, Levpar®, PK-Levo®). Patienten, die diese Medikamente einnehmen, sollten eine Dosierung von 5 Milligramm Vitamin B6 nicht überschreiten.

Folsäure und Niacin mindern die Wirksamkeit einiger Antibiotika. Dazu gehören beispielsweise Trimethoprim (Infectotrimet®), Proguanil (Paludrine®) und Pyrimethamin (Daraprim®). Halten Sie einen Einnahmeabstand von zwei bis drei Stunden ein.

Coenzym Q10 hilft bei fehlender Energie

Wirkweise von Coenzym Q10

Coenzym Q10 ist direkt an der Energieherstellung in den Kraftwerken der Zellen (Mitochondrien) beteiligt. Fehlt Coenzym Q10, fehlt auch Energie, was sich durch Müdigkeit bemerkbar macht. In einer Beobachtungsstudie wurde die Wirkung verschiedener Methoden wie Yoga oder die Einnahme von Mikronährstoffen bei Müdigkeit verglichen. Dabei bewerteten die Teilnehmer Coenzym Q10 am häufigsten als hilfreich.

Zudem könnte die Einnahme von Coenzym Q10 laut einer Übersichtsarbeit bei folgenden Ursachen von Müdigkeit helfen: Multiple Sklerose, Fibromyalgie und Müdigkeit sowie Muskelbeschwerden ausgelöst durch Cholesterinsenker (Statine)

Einige Ergebnisse legen somit nahe, dass eine Einnahme von Coenzym Q10 sinnvoll sein kann, um Müdigkeit zu mindern – insbesondere, wenn der Körper aufgrund einer Erkrankung besonders viel Energie benötigt. Weitere größere Studien werden zeigen, ob sich die vielversprechende Wirkung bestätigen lässt. Da Coenzym Q10 wichtig für die Energieversorgung ist, ist die Einnahme einen Versuch wert.

Dosierung und Einnahmeempfehlung von Coenzym Q10

Mikronährstoff-Experten empfehlen bei Müdigkeit 100 bis 300 Milligramm Coenzym Q10 täglich. Coenzym Q10 sollte zu den Mahlzeiten genommen werden, da das Fett aus Lebensmitteln die Aufnahme im Darm verbessert.

Tipp

Coenzym Q10 als Ubiquinol: Mit der Wirkstoffform Ubiquinol lassen sich höhere Werte im Blut erzielen als mit Ubiquinon. Es wird vermutlich im Darm besser aufgenommen. Allerdings ist Ubiquinol teurer in der Herstellung.

Coenzym Q10: zu beachten in der Schwangerschaft und Stillzeit, bei Erkrankungen sowie Medikamenteneinnahme

Zwar ist Coenzym Q10 ein natürlicher Stoff, es liegen aber nicht genügend Daten für Schwangere und Stillende vor: Mengen über 30 Milligramm sollten nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt genommen werden. Auch bei Kindern und Jugendlichen sollte man ärztlichen Rat einholen.

Coenzym Q10 kann den Blutzuckerspiegel verringern. Wird es gleichzeitig mit blutzuckersenkenden Medikamenten eingenommen, sind engmaschige Blutzuckermessungen notwendig, um eine Unterzuckerung zu vermeiden. Hierzu zählen unter anderem Metformin (wie Diabesin®, Siofor®) und Sulfonylharnstoffe (wie Euglucon®, Maninil®).

Menschen mit Lungenerkrankungen wie Asthma, die Medikamente mit Theophyllin nehmen (wie Bronchoretard®, Tromphyllin®), sollten kein Coenzym Q10 nehmen. Es verzögert den Abbau des Medikaments.

Während eine Chemotherapie sollte Coenzym Q10 ohne Wissen des Arztes nicht genommen werden. Es könnte die Wirkung beeinträchtigen.

Coenzym Q10 kann bereits ab 30 Milligramm die Wirkung von Blutgerinnungshemmern vermindern. Betroffen sind Cumarin-Derivate mit den Wirkstoffen Warfarin (Coumadin®) sowie Phenprocoumon (wie Marcumar®, Falithrom®). Deshalb sollte die Einnahme mit dem Arzt abgesprochen werden.

Auch Personen, die Medikamente zur Regulierung des Blutdrucks einnehmen wie Captopril (Lopirin Cor®) oder Hydrochlorothiazid (Esidrix®), sollten die Einnahme vorsichtshalber mit dem Arzt absprechen: Coenzym Q10 wirkt blutdrucksenkend.

Magnesium für mehr Energie, Entspannung und Schlaf

Wirkweise von Magnesium

Magnesium wirkt sich auf Nerven- und Muskelaktivitäten aus, wodurch es zur Entspannung beiträgt. Daneben beeinflusst Magnesium die Stimmung und den Schlaf. Es ist zum Beispiel an der Produktion des Schlafhormons Melatonin beteiligt. Zudem wird Magnesium für eine ausreichende Energieherstellung benötigt. Ein Magnesiummangel kann sich durch Symptome wie Kopfschmerzen und Müdigkeit äußern.

Eine Beobachtungstudie zum Ernährungsverhalten von 100 Patienten mit Multipler Sklerose und krankheitsbedingter Müdigkeit zeigt, dass die Zufuhr von Magnesium deutlich unter den vorgegebenen Bedarfswerten lag. Daher vermuten die Forscher, dass starke Müdigkeit mit niedrigen Magnesiumspiegeln zusammenhängt. Das verdeutlicht auch das Ergebnis einer anderen Beobachtungsstudie mit 242 gesunden Teilnehmern, die über Stress und Müdigkeit klagten: Beide Symptome wurden durch die Einnahme von Magnesium (in Kombination mit Probiotika, Vitaminen und anderen Mineralstoffen) erheblich reduziert.

Ob Magnesium allein bei Müdigkeit helfen kann, muss erst in weiteren Studien untersucht werden. Grundsätzlich sollte aber auf eine ausreichende Magnesiumversorgung geachtet werden, um Mangelerscheinungen wie Müdigkeit zu vermeiden.

Dosierung und Einnahmeempfehlung von Magnesium

Zur Vorbeugung eines Magnesiummangels empfehlen Mikronährstoff-Experten täglich 200 bis 300 Milligramm Magnesium. Bei Schlafstörungen können auch bis zu 800 Milligramm nötig sein, um eine Wirkung zu erzielen. Dauerhaft sollten ohne Rücksprache mit dem Arzt aber nicht mehr als 250 Milligramm am Tag eingenommen werden.

Die Einnahme von Magnesium wird zum Essen empfohlen: Die Verträglichkeit verbessert sich. Wird Magnesium auf leeren Magen eingenommen, kann es zu Magen-Darm-Beschwerden führen. Bei höheren Dosierungen ist außerdem harmloser Durchfall möglich. Teilen Sie dann die Dosis auf mehrere Portionen über den Tag auf. Verträglicher sind organische Verbindungen wie Magnesiumcitrat oder Magnesiumbisglycinat.

Magnesium im Labor bestimmen

Bei ständiger Müdigkeit kann es ratsam sein, den Magnesiumspiegel im Blut kontrollieren zu lassen. Das ist auch bei einer regelmäßigen Einnahme von über 250 Milligramm Magnesium pro Tag sinnvoll. Magnesium sollte im Vollblut bestimmt werden, dieser Wert ist aussagekräftiger. Vollblut enthält alle Blutzellen. Magnesium kommt überwiegend im Zellinneren vor. Die Normalwerte im Vollblut liegen bei 1,38 bis 1,5 Millimol pro Liter.

Magnesium: zu beachten bei Nierenerkrankungen und Medikamenteneinnahme

Bei chronischen Nierenerkrankungen kann Magnesium nicht ausreichend über die Nieren ausgeschieden werden. Ein Magnesiumüberschuss ist möglich. Nierenpatienten sollten deswegen auf die Einnahme von Magnesium über Mineralstoffpräparate verzichten.

Magnesium sollte nicht zeitgleich mit bestimmten Antibiotika eingenommen werden: Es bindet sie und macht sie dadurch unwirksam. Achten Sie deshalb auf einen Einnahmeabstand von mindestens zwei Stunden. Betroffen sind Tetracycline (wie Achromycin®, Supramycin®) und Gyrasehemmer wie Norfloxacin (etwa Bactracid®, Norfluxx®) und Moxifloxacin (etwa Avalox®). Gleiches gilt für Osteoporose-Medikamente aus der Gruppe der Bisphosphonate mit Wirkstoffen wie Alendronat (Fosamax®, Tevanate®), Clodronat (Bonefos®) und Etidronat (Didronel®). Betroffen sind auch Chelatbildner wie Penicillamin (Metalcaptase®).

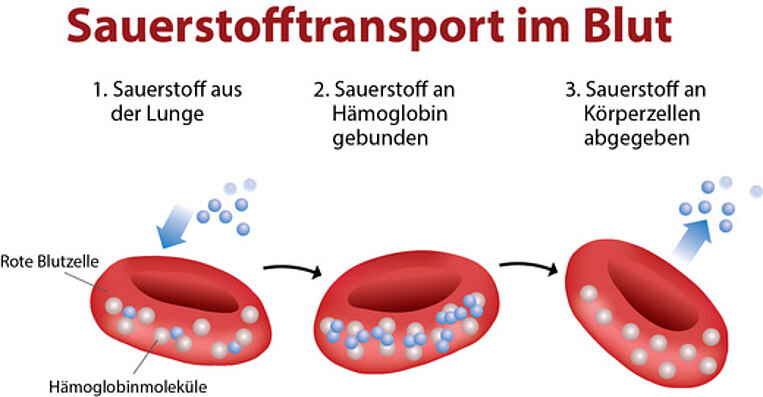

Eisen: Ein Mangel macht müde

Wirkweise von Eisen

Ein Eisenmangel gehört zu den häufigsten Mangelerscheinungen. Er kann durch Blutverlust entstehen, zum Beispiel durch eine starke Menstruation oder Magen-Darm-Blutungen. Aber auch in Wachstumsphasen sowie in der Schwangerschaft und Stillzeit benötigt der Körper mehr Eisen. Müdigkeit ist ein Anzeichen eines Eisenmangels. Sie entsteht, da nicht ausreichend Eisen für den Sauerstofftransport im Blut bereitsteht. Bei mangelnder Sauerstoffversorgung wird nicht genügend Energie produziert. Dann fühlt man sich schnell müde.

Forscher untersuchten in einer hochwertigen Studie den Effekt von Eisen bei 144 Frauen mit Müdigkeit: Mehr als die Hälfte hatte einen verminderten Eisenwert. Nach einem Monat ging die Müdigkeit bei gut einem Drittel der Frauen durch die tägliche Einnahme von 80 Milligramm Eisen deutlich zurück. Eine andere hochwertige Studie mit 198 Frauen bestätigte den Effekt. Dabei konnte die Müdigkeit nach drei Monaten sogar um die Hälfte verringert werden. Auch diese Frauen nahmen täglich 80 Milligramm Eisen ein.

Es scheint auch einen Zusammenhang zwischen einem Eisenmangel und Müdigkeit bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen zu geben. Eine Beobachtungsstudie zeigt, dass ein Eisenmangel bei Patienten mit Colitis ulcerosa das Risiko für Müdigkeit erhöht und sich negativ auf die Lebensqualität der Betroffenen auswirkt.

Forscher kommen in einer Übersichtsarbeit insgesamt zu dem Ergebnis, dass eine Verbesserung der Eisenversorgung die Müdigkeit bei Erwachsenen mindert. Müdigkeit kann jedoch viele andere Ursachen haben. Daher empfehlen Mikronährstoff-Experten, erst die Eisenwerte im Blut kontrollieren zu lassen. So findet man heraus, ob die Einnahme von Eisen helfen kann.

Dosierung und Einnahmeempfehlung von Eisen

Bei Müdigkeit wird empfohlen, auf die ausreichende Zufuhr von Eisen zu achten. Frauen haben einen Bedarf von 15 Milligramm Eisen am Tag und Männer einen Bedarf von 10 Milligramm. Wird dieser Wert nicht erreicht, könnten 2 bis 5 Milligramm Eisen pro Tag über Präparate sinnvoll sein. Am besten berät aber ein Arzt oder Mikronährstoff-Experte, da Eisen sehr leicht überdosiert werden kann.

Bei einem Eisenmangel sind höhere Dosierungen notwendig. Sie richten sich nach den Eisenspiegeln im Blut: Bei einem starken Mangel werden zwischen 50 und 100 Milligramm pro Tag eingesetzt. Bei leichtem Eisenmangel können bereits 20 bis 40 Milligramm reichen. Dies muss aber in jedem Fall ärztlich begleitet werden. Außerdem sollte der Arzt nach der Ursache des Eisenmangels suchen.

Eisenpräparate sollten zwei bis drei Stunden vor dem Essen eingenommen werden: Dann ist die Aufnahme im Darm am besten. Allerdings kann die Einnahme auf nüchternen Magen zu Magenproblemen führen. Wenn Sie Eisen deshalb zu einer Mahlzeit einnehmen möchten, verzichten Sie zeitgleich auf „Eisenräuber“ wie Kaffee oder Milch.

Tipp

Bestimmte Eisenverbindungen sind verträglicher: Verbindungen wie Eisenfumarat, Eisenbisglycinat oder Eisengluconat werden von vielen besser vertragen. Auch gibt es Hersteller, die ihr Eisen speziell verkapseln. Dadurch kommt es nicht mit der Magen-Darm-Schleimhaut in Kontakt und verursacht keine Reizungen.

Eisen im Labor bestimmen

Eisen sollte nur bei einem Eisenmangel regelmäßig eingenommen werden. Um die Eisenversorgung aussagekräftig zu bestimmen, werden idealerweise mehrere Laborwerte herangezogen. Ein einzelner Wert kann meist keine eindeutige Aussage über die Eisenversorgung treffen.

Bestimmt werden sollten der eisenhaltige Blutfarbstoff Hämoglobin und das Eisen-Transporteiweiß Ferritin. Die Hämoglobinwerte sollten bei Frauen über 12 und bei Männern über 15 Gramm pro Deziliter liegen. Ferritin beträgt im Normalfall bei Männern 34 bis 310 Mikrogramm pro Liter und bei Frauen 23 bis 110 Mikrogramm pro Liter.

Eisen: zu beachten bei Erkrankungen und Medikamenteneinnahme

Bei schweren Erkrankungen der Leber oder Niere sollte die Einnahme von Eisen mit dem Arzt besprochen werden. Eisen kann sich zum Beispiel in der Leber anreichern. Eine Eisenüberladung führt zu Schäden an den Organen. Gleiches gilt bei Durchfall, Entzündungen oder Geschwüren im Magen oder Darm sowie bei schweren Lungenerkrankungen.

Auch bei Nervenkrankheiten wurden erhöhte Eisenablagerungen im Gehirn festgestellt. Sprechen Sie vor einer Einnahme zur Sicherheit mit dem Arzt. Das gilt zum Beispiel für Alzheimer, Parkinson, Chorea Huntington und amyotrophe Lateralsklerose (ALS).

Menschen mit einer Eisenspeicherkrankheit (Hämochromatose) oder Störungen der Eisenverwertung sollten auf Eisenpräparate verzichten. Eine gestörte Eisenverwertung tritt zum Beispiel bei bestimmten Formen von Blutarmut auf. Wurde bei Ihnen eine Blutarmut (Anämie) festgestellt, besprechen Sie die Einnahme mit Ihrem Arzt.

Eisen kann die Magen- und Darmschleimhaut reizen. Bei Entzündungen, Geschwüren oder einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung sollte die Einnahme von Eisen mit dem Arzt besprochen werden.

Der Wirkstoff Allopurinol (Zyloric®, Allobeta®) wird zur Behandlung von Gicht eingesetzt und kann die Speicherung von Eisen in der Leber erhöhen. Eisenpräparate sollten daher nicht während einer Behandlung mit diesem Wirkstoff eingenommen werden.

Eisen vermindert außerdem die Aufnahme und Wirkung verschiedener Medikamente. Es sollte ein Einnahmeabstand von zwei bis drei Stunden eingehalten werden. Betroffen sind unter anderem Blutdrucksenker mit Wirkstoffen wie Benazepril (Lotensin HCT®) oder Captopril (Tensobon®) sowie Schilddrüsenmedikamente (L-Thyroxin®). Eine ausführliche Übersicht finden Sie im Text über Eisen.

Ein Vitamin-D-Mangel kann Müdigkeit begünstigen

Wirkweise von Vitamin D

Vitamin D ist nicht nur wichtig für unsere Knochen, es wird auch für den Herzmuskel gebraucht. Nur wenn dieser richtig arbeitet, werden die Zellen ausreichend mit Blut, Sauerstoff und Nährstoffen zur Energiegewinnung versorgt. Der Körper kann Vitamin D zwar mithilfe von Sonnenstrahlen in der Haut selbst herstellen. Im Winter reicht die Strahlung hierzulande jedoch nicht aus, sodass ein Mangel an Vitamin D weit verbreitet ist. Dieser geht unter anderem mit Schlafstörungen, Müdigkeit und Antriebslosigkeit einher.

Der Zusammenhang von Müdigkeit und einem Vitamin-D-Mangel wird durch verschiedene Beobachtungsstudien untermauert. Zum Beispiel war bei 81 Patienten mit Schlafstörungen die Müdigkeit mit niedrigen Vitamin-D-Spiegeln verbunden. Auch bei 200 Krankenschwestern beobachteten Forscher einen Zusammenhang zwischen Erschöpfung und zu wenig Vitamin D im Blut.

Eine gezielte Einnahme von Vitamin D verringerte die Müdigkeit. Das zeigt eine hochwertige Studie mit 120 Teilnehmern, die zu Beginn niedrige Vitamin-D-Werte hatten. Nach vier Wochen klagten sie deutlich weniger über Müdigkeit als die Personen mit dem Scheinmedikament. Auch bei Erkrankungen, die mit Müdigkeit einhergehen, war Vitamin D wirksam – zum Beispiel im Rahmen einer kleinen hochwertigen Studie mit Patienten, die an der rheumatischen Autoimmunkrankheit Lupus erythematodes erkrankt waren, oder nach einem Schlaganfall.

Ob Vitamin D allen Patienten mit Müdigkeit hilft, muss jedoch noch in weiteren Studien untersucht werden. Da ein Mangel mit Müdigkeit und Antriebslosigkeit einhergeht, sollte in jedem Fall auf eine ausreichende Versorgung geachtet werden.

Dosierung und Einnahmeempfehlung von Vitamin D

Die Dosierung von Vitamin D richtet sich im Idealfall nach der Versorgung des Körpers. Daher ist es ratsam, den Blutspiegel zu ermitteln. Ist der Wert nicht bekannt, werden 1.000 bis 2.000 Internationale Einheiten Vitamin D pro Tag empfohlen. Zum Ausgleich eines Mangels sind jedoch oft höhere Dosierungen nötig. Der Arzt sollte die Menge und den Zeitraum festlegen.

Vitamin D ist fettlöslich: Fett aus der Mahlzeit steigert die Aufnahme im Darm. Deshalb sollte Vitamin D zu einer Mahlzeit eingenommen werden, damit es ausreichend ins Blut gelangen kann.

Vitamin D im Labor bestimmen

Generell wird empfohlen, den Vitamin-D-Spiegel zweimal jährlich überprüfen zu lassen. Der Vitamin-D-Spiegel wird im Blutserum bestimmt, dem flüssigen Teil des Blutes ohne die Blutzellen. Gemessen wird die Transportform von Vitamin D, das sogenannte 25(OH)-Vitamin D (Calcidiol). Die optimalen Werte liegen zwischen 40 und 60 Nanogramm pro Milliliter. Ein Mangel liegt vor, wenn der Wert unter 20 Nanogramm pro Milliliter fällt.

Vitamin D: zu beachten bei Erkrankungen und Medikamenteneinnahme

Personen mit Nierenerkrankungen sollten Vitamin D nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt einnehmen: Da Vitamin D die Calciumaufnahme im Darm steigert, kann es sein, dass die Blutwerte zu stark ansteigen. Kranke Nieren scheiden überschüssiges Calcium nicht gut aus, sodass es zu einer Überdosierung kommen kann. Auch Personen mit calciumhaltigen Nierensteinen müssen aufpassen.

Patienten mit der Bindegewebserkrankung Sarkoidose (Morbus Boeck) haben krankheitsbedingt hohe Calciumspiegel. Sie sollten Vitamin D nur unter ärztlicher Kontrolle ergänzen. Gleiches gilt für eine Überfunktion der Nebenschilddrüse (zum Beispiel bei Nebenschilddrüsentumoren) sowie bei Knochenmetastasen und Knochenmarkkrebs (Multiples Myelom).

Bestimmte Entwässerungsmittel (Thiaziddiuretika) sorgen dafür, dass Calcium schlechter ausgeschieden wird und im Blut bleibt. Auch Vitamin D führt dazu, dass die Calciumspiegel im Blut steigen. Vitamin D sollte deshalb nur mit Thiaziden eingenommen werden, wenn der Calciumspiegel regelmäßig vom Arzt kontrolliert wird. Es handelt sich um Wirkstoffe wie Hydrochlorothiazid (zum Beispiel Esidrix®), Indapamid (zum Beispiel Sicco®) und Xipamid (zum Beispiel Aquaphor®).

Ginseng hat eine belebende Wirkung

Wirkweise von Ginseng

Ginseng wird in der traditionellen Medizin schon lange als Stärkungs- und Kräftigungsmittel verwendet. Zellversuche und erste Studien am Menschen deuten darauf hin, dass Ginseng die geistige Leistungsfähigkeit steigert, die Energiespeicher erhöht, die Muskelfunktion verbessert und dadurch Müdigkeit vorbeugt.

In einer Übersichtsarbeit schlussfolgern Forscher, dass die Einnahme von Ginseng eine vielversprechende Behandlung gegen Müdigkeit bei chronisch kranken Menschen sein könnte. Auch eine weitere Übersichtsarbeit liefert positive Hinweise auf die Wirksamkeit von Ginseng-Präparaten gegen Müdigkeit. In Studien mit einer Dauer von weniger als sechs Wochen und Dosierungen unter 1.000 Milligramm Ginseng-Pulver pro Tag konnte dieser Effekt jedoch nicht gezeigt werden.

Weitere Forschung ist notwendig, um den optimalen Einsatz und die genaue Wirkweise zu verstehen. Aufgrund der vielversprechenden Ergebnisse ist die Einnahme von Ginseng bei Müdigkeit jedoch einen Versuch wert.

Dosierung und Einnahmeempfehlung von Ginseng

Bei Müdigkeit können pro Tag 1.000 bis 2.000 Milligramm Ginseng-Pulver hilfreich sein. Mikronährstoff-Experten empfehlen häufig einen Extrakt, da hier die wertgebenden Inhaltstoffe in höherer Menge vorliegen: Wirksam waren in Studien mindestens 18 Milligramm Ginsenoside pro Tag oder 250 bis 400 Milligramm Ginseng-Extrakt.

Ginseng gibt es in Form von Tabletten oder Kapseln. Diese werden wegen einer besseren Verträglichkeit zum Essen eingenommen. Da es kaum Langzeitstudien gibt, sollten Präparate maximal drei Monate lang ergänzt werden. Danach ist eine Einnahmepause von einem Monat ratsam.

Ginseng: zu beachten in der Schwangerschaft und Stillzeit, bei Erkrankungen sowie Medikamenteneinnahme

In der Schwangerschaft und Stillzeit ist Ginseng nicht geeignet. Ginseng wirkt außerdem ähnlich wie das Sexualhormon Östrogen. Nehmen Frauen Hormone ein (wie die Antibabypille), könnte Ginseng zum Beispiel Nebenwirkungen der Hormonpräparate verschlimmern. Bei Männern mit Brustansatz könnte die Brust weiter wachsen.

Ginseng könnte den Blutzucker senken. Diabetiker, die Medikamente einnehmen, sollten ihre Blutzuckerwerte regelmäßig kontrollieren.

Ginseng beeinflusst das Immunsystem. Daher sollte eine Ergänzung während einer Immun-Therapie mit einem Arzt abgesprochen werden, zum Beispiel bei einer Immunschwäche oder Autoimmunerkrankung. Zu solchen Medikamenten gehören Glucocorticoide (Kortison) wie Dexamethason (Dexagalen®, Dexaflam®) und Prednisolon (Predni®, Decortin®).

Bei Lebererkrankungen sollte Ginseng nicht eingenommen werden. In Einzelfällen schädigte er die Leber, wenn er mit leberbelastenden Medikamenten (Atorvastatin wie Sortis®, Imatinib (Glivec®), Raltegravir (Isentress®)) kombiniert wurde. Dann sollte der Arzt die Leberwerte überwachen.

Ginseng könnte die Blutgerinnung hemmen. Vor einer Operation sollte er deshalb nicht genommen werden. Auch bei Blutgerinnungsstörungen wird geraten, auf die Einnahme zu verzichten. Zudem kann Ginseng die Wirkung von Blutgerinnungshemmern verändern. Das betrifft Wirkstoffe wie Phenprocoumon (Marcumar®) und Warfarin (Coumadin®). Eine Ergänzung sollte mit dem Arzt abgesprochen werden.

Ginseng beeinflusst Leberenzyme, welche Medikamente verstoffwechseln. Deshalb kann er die Wirkung vermindern oder verstärken – zum Beispiel von Ibuprofen (Neuralgin®), Diazepam (Valium®) oder Diclofenac (Voltaren®). Sprechen Sie daher mit einem Experten.

Zudem darf Ginseng nicht mit bestimmten Medikamenten gegen Bluthochdruck und Herzrhythmusbeschwerden kombiniert werden. Das gilt zum Beispiel für Verapamil (Isoptin®) oder Amiodaron (Amiodares®). Ginseng könnte die Wirkung unkontrolliert verstärken. Die Kombination mit Antidepressiva aus der Gruppe der Monoaminooxidase-Hemmer (MAO-Hemmer) wie Phenelzin (Nardil® oder Nardelzine®) ist ebenfalls ungünstig. Es kam zu Nebenwirkungen.

Ginkgo für eine bessere Durchblutung des Gehirns

Wirkweise von Ginkgo

Je schlechter die Durchblutung, desto weniger Sauerstoff gelangt in das Gehirn. Das führt zur Abnahme der geistigen Leistung. Ginkgo fördert die Durchblutung. Daneben schützt er die roten Blutkörperchen vor der Zerstörung durch freie Radikale. Intakte rote Blutkörperchen sind notwendig, um den Körper mit ausreichend Sauerstoff und Energie zu versorgen. Durch Ginkgo könnte daher die Energiebereitstellung erhöht und die Müdigkeit gesenkt werden. Er wird häufig bei altersbedingter Schwäche eingesetzt.

Multiple-Sklerose-Patienten könnten einer kleinen hochwertigen Studie zufolge von der Einnahme von Ginkgo-Extrakt profitieren. Durch Ginkgo nahmen deutlich häufiger Leistungseinschränkungen wie Müdigkeit ab, ebenso die Schwere der Symptome.

Auch Angst und Stress haben negative Auswirkungen auf die körperliche Verfassung und können zu Müdigkeit führen. Forscher untersuchten in einer Vorstudie mit 99 Flüchtlingen die Wirkung von Ginkgo zur Unterstützung einer psychologischen Behandlung. Die Einnahme von 120 Milligramm Ginkgo-Extrakt täglich verringerte die geistige und körperliche Ermüdung sowie die Angstzustände deutlich im Vergleich zur psychologischen Behandlung allein.

Ginkgo ist bei Erschöpfung und Müdigkeit, die durch Stress oder chronische Erkrankungen verursacht werden, vielversprechend. Weitere hochwertige Studien müssen zeigen, ob sich die Ergebnisse bestätigen lassen. Die bisher positiven Ergebnisse sprechen für einen Einnahmeversuch.

Dosierung und Einnahmeempfehlung von Ginkgo

Bei Müdigkeit können täglich 100 bis 200 Milligramm Ginkgo-Extrakt sinnvoll sein. Diese Menge war auch in Studien wirksam. Ginkgo-Extrakt gibt es als Tabletten oder Kapseln. Sie sollten zur besseren Verträglichkeit zu den Mahlzeiten eingenommen werden.

Tipp

Achten Sie auf hochwertige Präparate mit einem geringen Anteil der schädlichen Ginkgolsäure. Der Gehalt sollte unter 0,0005 Prozent liegen. Tees oder Ginkgopulver sollten nicht verwendet werden: Sie enthalten oft hohe Mengen an Ginkgolsäure.

Ginkgo: zu beachten in der Schwangerschaft und Stillzeit, bei Erkrankungen sowie Medikamenteneinnahme

Schwangere und Stillende sollten auf die Einnahme von Ginkgo verzichten. Es gibt keine ausreichenden Studien zur Wirkung in der Schwangerschaft.

Ist eine Operation geplant, sollte Ginkgo nicht eingenommen werden: Er wirkt blutverdünnend. Bei Blutgerinnungsstörungen sollte der Arzt gefragt werden. Daneben kann Ginkgo die Wirkung von Blutverdünnern verstärken – zum Beispiel von Wirkstoffen wie Warfarin (Coumadin®), Clopidogrel (wie Plavix®), Phenprocoumon (Marcumar®) oder Dabigatran (Pradaxa®), Acetylsalicylsäure (wie Aspirin®) und andere nicht steroidale Antirheumatika. Ohne ärztliche Kontrolle darf Ginkgo dann nicht genommen werden.

Ginkgo könnte den Blutzucker und Blutdruck senken. Vor allem, wenn Medikamente eingenommen werden, sollten die Werte engmaschig gemessen werden, damit sie nicht zu stark fallen. Das gilt beispielsweise für die Diabetes-Wirkstoffe Metformin (wie Diabesin®) oder Sulfonylharnstoffe (wie Euglucon®, Maninil®) sowie die Blutdrucksenker Hydrochlorothiazid (wie Disalunil®, Esidrix®) oder Nifedipin (Cisday®, Corinfar®).

Ginkgo sollte bei Epilepsie nicht angewandt werden. Auch sollte er nicht mit Medikamenten genommen werden, welche die Wirkung bestimmter Nervenbotenstoffe beeinflussen (Serotonin, Dopamin). Dazu zählen Antidepressiva aus der Gruppe der selektiven Serotoninwiederaufnahme-Hemmer etwa Citalopram (wie Cipramil®). Gleiches gilt für Monoaminoxidasehemmer gegen Parkinson etwa Selegilin (wie Selepark®). Daneben sind Wechselwirkungen mit Beruhigungsmitteln wie Diazepam (Valium®) und Antiepileptika wie Carbamazepin (Tegretal®) möglich.

Da Ginkgo über die Leber verstoffwechselt wird, sollte er nicht mit Wirkstoffen genommen werden, die ebenfalls so verarbeitet werden. Ansonsten können Wirkungen oder Nebenwirkungen beeinflusst werden. Fragen Sie am besten Ihren Arzt oder Apotheker. Beispielsweise sind Wechselwirkungen mit dem Magenmittel Omeprazol (Ulcozol®) oder dem Beruhigungsmittel Diazepam (Faustan®) möglich. Daneben könnte Ginkgo die Plasmakonzentrationen von Efavirenz wie Sustiva® (gegen HIV-1) verringern.

Dosierungen auf einen Blick

Empfehlung pro Tag bei Müdigkeit | |

|---|---|

Vitamine | |

Vitamin B1 | 5 bis 15 Milligramm (mg) |

Vitamin B2 | 5 bis 15 Milligramm |

Vitamin B6 | 5 bis 10 Milligramm |

Vitamin B12 (als Methylcobalamin) | 10 bis 50 Mikrogramm (µg) |

Folsäure (als 5-MTHF) | 200 bis 400 Mikrogramm |

Biotin | 100 bis 150 Mikrogramm |

Niacin | 20 bis 50 Milligramm |

Pantothensäure | 10 bis 50 Milligramm |

Vitamin D | 1.000 bis 2.000 Internationale Einheiten (IE) |

Mineralstoffe | |

Magnesium | 200 bis 300 Milligramm |

Eisen | 2 bis 5 Milligramm oder je nach Laborwerten |

Pflanzenstoffe | |

Ginseng | Pulver: 1.000 bis 2.000 Milligramm Extrakt: 250 bis 400 Milligramm (mit mindestens 18 Milligramm Ginsenoside) |

Ginkgo-Extrakt | 100 bis 200 Milligramm |

Sonstige Nährstoffe | |

Coenzym Q10 | 100 bis 300 Milligramm |

Sinnvolle Laboruntersuchungen auf einen Blick

Sinnvolle Blutuntersuchungen bei Müdigkeit | |

|---|---|

Normalwerte | |

Vitamin D | 40 bis 60 Nanogramm pro Milliliter (ng/ml) |

Magnesium (Vollblut) | 1,38 bis 1,5 Millimol pro Liter (mmol/l) |

Eisen | Hämoglobin: Frauen: 12 Gramm pro Deziliter (g/dl) Männer: 15 Gramm pro Deziliter

Transporteiweiß Ferritin: Frauen: 23 bis 110 Mikrogramm pro Liter (µg/l) Männer: 34 bis 310 Mikrogramm pro Liter |

Zusammenfassung

Müdigkeit kann alltägliche Ursachen haben, wie zu wenig Schlaf. Aber auch viele Erkrankungen können dahinterstecken, wie Multiple Sklerose, Herzerkrankungen oder Diabetes sowie Nebenwirkungen von Medikamenten. Bei andauernder Müdigkeit gilt es, die Ursache aufzudecken und zu behandeln. Daneben können Vitamine, Mineralstoffe und Pflanzenstoffe helfen.

B-Vitamine haben Einfluss auf wichtige Vorgänge im Körper. Müdigkeit ist häufig Anzeichen eines Mangels an B-Vitaminen. Sie sind am Energiestoffwechsel und der Blutzellbildung beteiligt und könnten vor allem stressbedingte Müdigkeit mildern. Coenzym Q10 unterstützt die Energieproduktion in den Zellen und lindert so Müdigkeit bei Erkrankungen. Möglicherweise hilft es auch bei Müdigkeit als Nebenwirkung von Medikamenten.

Ein Mangel an Magnesium oder Vitamin D ist ebenfalls durch Müdigkeit gekennzeichnet. Untersuchungen lassen vermuten, dass Müdigkeit − insbesondere bei chronischen Erkrankungen – auch auf niedrige Magnesium- und Vitamin-D-Spiegel zurückgehen kann. Wichtig ist es daher, auf eine ausreichende Versorgung zu achten. Auch ein Eisenmangel macht müde. Ursache der Müdigkeit ist dann eine mangelnde Sauerstoffversorgung der Zellen. Eisen ist für den Sauerstofftransport im Blut zuständig.

Ginseng und Ginkgo enthalten bestimmte Pflanzenstoffe, die in Asien schon seit Jahrhunderten gegen Erschöpfung und Müdigkeit eingesetzt werden. Erste Studienergebnisse verdeutlichen, dass sowohl Ginseng als auch Ginkgo bei Müdigkeit wirksam sein könnten.

Verzeichnis der Studien und Quellen

Allaert, F.A. et al. (2016): Effect of magnesium, probiotic, and vitamin food supplementation in healthy subjects with psychological stress and evaluation of a persistent effect after discontinuing intake. Panminerva Med. 2016 Dec;58(4):263-270. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27309258, abgerufen am: 05.03.2019.

Alsmadi, A.M. et al. (2018): The effect of Ginkgo biloba and psycho-education on stress, anxiety and fatigue among refugees. Proceedings of Singapore Healthcare2018;27(1) 26-32. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2010105817716184, abgerufen am: 22.03.2019.

Arring, N.M. et al. (2018): Ginseng as a Treatment for Fatigue: A Systematic Review. J Altern Complement Med. 2018 Jul;24(7):624-633. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29624410, abgerufen am: 21.03.2019.

Arzbach, V. (2012): Erschöpft bei kleinster Belastung. Pharmazeutische Zeitung 10/2012. https://www.pharmazeutische-zeitung.de/index.php?id=41258, abgerufen am: 28.02.2019.

Barbalho, S.M. et al. (2022): Ginkgo biloba in the Aging Process: A Narrative Review. Antioxidants (Basel). 2022 Mar 9;11(3):525. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35326176/, abgerufen am 12.04.2023.

Barton, D.L. et al. (2013): Wisconsin Ginseng (Panax quinquefolius) to improve cancer-related fatigue: a randomized, double-blind trial, N07C2. J Natl Cancer Inst. 2013 Aug 21;105(16):1230-8. https://academic.oup.com/jnci/article/105/16/1230/942502, abgerufen am 12.04.2023.

Bentler, S.E. et al. (2005): Prospective observational study of treatments for unexplained chronic fatigue. J Clin Psychiatry. 2005 May;66(5):625-32. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15889950, abgerufen am: 07.03.2019.

Biesalski, H.K. (2016): Vitamine und Minerale. Georg Thieme Verlag 2016.

Biesalski, H.K. et al. (2010): Ernährungsmedizin. 4. Aufl. Georg Thieme Verlag Stuttgart.

Bitafaran, S. et al. (2014): Dietary intake of nutrients and its correlation with fatigue in multiple sclerosis patients. Iran J Neurol. 2014; 13(1): 28–32. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3968354/, abgerufen am: 12.03.2019.

Constantini, A. et al. (2013): High dose thiamine improves fatigue in multiple sclerosis. BMJ Case Rep. 2013 Jul 16;2013. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23861280, abgerufen am: 05.03.2019.

Drugs and Lactation Database (LactMed®) (2006): Ginseng. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30000873/, abgerufen am 12.04.2023.

Etemadifar, M. et al. (2013): Ginseng in the treatment of fatigue in multiple sclerosis: a randomized, placebo-controlled, double-blind pilot study. Int J Neurosci. 2013 Jul;123(7):480-6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23301896, abgerufen am: 21.03.2019.

Gröber, U. (2011): Mikronährstoffe. Metbolic Tuning – Prävention – Therapie. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart.

Gröber, U. (2015): Interaktionen – Arzneimittel und Mikronährstoffe. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart 2015.

Gröber, U. (2018): Arzneimittel und Mikronährstoffe – Medikationsorientierte Supplementierung. 4. Aufl. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart.

Heyn, G. (2012): Fatigue. Das unterschätze Syndrom. Pharmazeutische Zeitung 16/2012. https://www.pharmazeutische-zeitung.de/index.php?id=41683, abgerufen am: 28.02.2019.

Houston, B.L. et al. (2018): Efficacy of iron supplementation on fatigue and physical capacity in non-anaemic iron-deficient adults: a systematic review of randomised controlled trials. BMJ Open. 2018 Apr 5;8(4):e019240. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29626044, abgerufen am: 12.03.2019.

Barton, D.L. et al. (2009): Pilot study of Panax quinquefolius (American ginseng) to improve cancer-related fatigue: a randomized, double-blind, dose-finding evaluation: NCCTG trial N03CA. Support Care Cancer. 2010 Feb;18(2):179-87. https://link.springer.com/article/10.1007/s00520-009-0642-2, abgerufen am 12.04.2023.

Johnson, S.K. et al. (2006): The effect of Ginkgo biloba on functional measures in multiple sclerosis: a pilot randomized controlled trial. Explore (NY). 2006 Jan;2(1):19-24. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16781604, abgerufen am: 22.03.2019.

Jonefjäll, B. et al. (2018): Psychological distress, iron deficiency, active disease and female gender are independent risk factors for fatigue in patients with ulcerative colitis. United European Gastroenterol J. 2018 Feb;6(1):148-158. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29435325, abgerufen am: 12.03.2019.

Kennedy, D.O. et al. (2010): Effects of high-dose B vitamin complex with vitamin C and minerals on subjective mood and performance in healthy males. Psychopharmacology (Berl). 2010 Jul; 211(1): 55–68. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2885294/, abgerufen am: 05.03.2019.

Kim, H. et al. (2013): Antifatigue effects of Panax ginseng C.A. Meyer: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. PLoS One. 2013 Apr 17;8(4):e61271. PLoS One. 2013 Apr 17;8(4):e61271. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0061271, abgerufen am 12.04.2023.

Kleuser, B. (2015): Hypersomnien und CFS. Krankhaft müde. Pharmazeutische Zeitung 48/2015. https://www.pharmazeutische-zeitung.de/index.php?id=61194, abgerufen am: 28.02.2019.

Kulaputana, O. et al. (2007): Ginseng supplementation does not change lactate threshold and physical performances in physically active Thai men. J Med Assoc Thai. 2007 Jun;90(6):1172-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17624213/, abgerufen am 12.04.2023.

Lho, S.K. et al. (2018): Effects of lifetime cumulative ginseng intake on cognitive function in late life. Alzheimers Res Ther. 2018 May 24;10(1):50https://alzres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13195-018-0380-0 , abgerufen am 12.04.2023.

Liang, M.T.C. et al. (2005): Panax notoginseng supplementation enhances physical performance during endurance exercise. J Strength Cond Res. 2005 Feb;19(1):108-14. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15744902/, abgerufen am 12.04.2023.

Lima, G.L. et al. (2016): Vitamin D Supplementation in Adolescents and Young Adults With Juvenile Systemic Lupus Erythematosus for Improvement in Disease Activity and Fatigue Scores: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Arthritis Care Res (Hoboken). 2016 Jan;68(1):91-8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25988278, abgerufen am: 18.03.2019.

Macpherson, H. et al. (2016): The Effects of Four-Week Multivitamin Supplementation on Mood in Healthy Older Women: A Randomized Controlled Trial. Evid Based Complement Alternat Med. 2016; 2016: 3092828. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5126434/, abgerufen am 05.03.2019.

Masoudi-Alavi, N. et al. (2015): Fatigue and Vitamin D Status in Iranian Female Nurses. Glob J Health Sci. 2015 Nov 17;8(6):196-202. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26755458, abgerufen am: 18.03.2019

McCarty, D.E.et al. (2012): Vitamin D, race, and excessive daytime sleepiness. J Clin Sleep Med 2012;8(6):693-697. http://jcsm.aasm.org/viewabstract.aspx?pid=28731, abgerufen am 18.03.2019.

Meegun, H. et al. (2016): Anti-inflammatory and antifatigue effect of Korean Red Ginseng in patients with nonalcoholic fatty liver disease. Journal of Ginseng Research.2016;40(3):203-2010. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1226845315000731, abgerufen am: 21.03.2019.

Mehrabani, S. et al. (2019): Effect of coenzyme Q10 supplementation on fatigue: A systematic review of interventional studies. Complement Ther Med. 2019 Apr;43:181-187. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30935528/, abgerufen am 12.04.2023.

Mizuno, K. et al. (2008): Antifatigue effects of coenzyme Q10 during physical fatigue. Nutrition. 2008 Apr;24(4):293-9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18272335, abgerufen am: 07.03.2019.

National Institute for Health and Care Excellence (2017): Mitochondrial disorders in children: Co-enzyme Q10. https://www.nice.org.uk/advice/es11/resources/mitochondrial-disorders-in-children-coenzyme-q10-pdf-1158110303173, abgerufen am 12.04.2023.

Nowak, A. et al. (2016): Effect of vitamin D3 on self-perceived fatigue. Medicine (Baltimore). 2016 Dec; 95(52): e5353. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5207540/, abgerufen am: 18.03.2018.

Qu, H. et al. (2018): Effects of Coenzyme Q10 on Statin-Induced Myopathy: An Updated Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. J Am Heart Assoc. 2018 Oct 2;7(19):e009835. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30371340/, abgerufen am 12.04.2023.

Reay, J.L. et al. (2005): Single doses of Panax ginseng (G115) reduce blood glucose levels and improve cognitive performance during sustained mental activity. J Psychopharmacol. 2005;19:357–365. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15982990, abgerufen am: 21.03.2019.

Reay J.L., et al. (2006): Effects of Panax ginseng, consumed with and without glucose, on blood glucose levels and cognitive performance during sustained ‘mentally demanding’ tasks. J Psychopharmacol. 2006;20:771–781. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16401645, abgerufen am: 21.03.2019.

Roy, S. et al. (2014): Correction of Low Vitamin D Improves Fatigue: Effect of Correction of Low Vitamin D in Fatigue Study (EViDiF Study). N Am J Med Sci. 2014 Aug;6(8):396-402. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25210673, abgerufen am: 18.03.2019.

Sanoobar, M. et al. (2016): Coenzyme Q10 as a treatment for fatigue and depression in multiple sclerosis patients: A double blind randomized clinical trial. Nutr Neurosci. 2016;19(3):138-43. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25603363, abgerufen am: 07.03.2019.

Schmidt, M. et al. (2018): Extreme Erschöpfung. Pharmazeutische Zeitung 11/2018. https://www.pharmazeutische-zeitung.de/ausgabe-112018/extreme-erschoepfung/, abgerufen am: 01.03.2019.

Scholey, A.B. et al. (2002): Acute, dose-dependent cognitive effects of Ginkgo biloba, Panax ginseng and their combination in healthy young volunteers: differential interactions with cognitive demand. Hum Psychopharmacol. 2002;17:35–44. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12404705, abgerufen am 21.03.2019.

Unknown (2012): Ginseng-Therapie verringert Fatigue-Symptome. Ärzte-Zeitung 07/2012. https://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/krebs/article/818567/ginseng-therapie-verringert-fatigue-symptome.html, abgerufen am: 21.03.2019.

Vaucher, P. et al. (2012): Effect of iron supplementation on fatigue in nonanemic menstruating women with low ferritin: a randomized controlled trial. CMAJ. 2012 Aug 7;184(11):1247-54. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22777991, abgerufen am: 12.03.2019.

Verdon, F. et al. (2003): Iron supplementation for unexplained fatigue in non-anaemic women: double blind randomised placebo controlled trial. BMJ. 2003 May 24;326(7399):1124. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12763985, abgerufen am: 12.03.2019.

Viet-Bach, H. et al. (2016): Efficacy of Ginseng Supplements on Fatigue and Physical Performance: a Meta-analysis. J Korean Med Sci. 2016 Dec; 31(12): 1879–1886. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5102849/#B28, abgerufen am: 21.03.2019.

Wang, L. et al. (2021): Effect of Vitamin D Supplementation on the Prognosis of Post-stroke Fatigue: A Retrospective Cohort Study. Front Neurol. 2021 Nov 5;12:690969. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34803866/, abgerufen am 12.04.2023.

Wanwimolruk, S. & Prachayasittikul, V. (2014): Cytochrome P450 enzyme mediated herbal drug interactions (Part 1). EXCLI J. 2014; 13: 347–391. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4463967/, abgerufen am 12.04.2023.

Wolf, E. (2004): Fibromyalgie auf den Punkt gebracht. Pharmazeutische Zeitung 36/2004. https://www.pharmazeutische-zeitung.de/index.php?id=27019, abgerufen am: 28.02.2019.

Yennurajalingam, S. et al. (2015): High-Dose Asian Ginseng (Panax Ginseng) for Cancer-Related Fatigue: A Preliminary Report. Integr Cancer Ther. 2015 Sep;14(5):419-27. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1534735415580676, abgerufen am 12.04.2023.

Yokoi, K. et al. (2017): Iron deficiency without anaemia is a potential cause of fatigue: meta-analyses of randomised controlled trials and cross-sectional studies. Br J Nutr. 2017 May;117(10):1422-1431., abgerufen am: 12.03.2019.

Zhang, L. et al. (2011): Efficacy and safety of coenzyme Q10 supplement on simvastatin induced myalgia and transaminase increment. Heart 2011;97:A126-A127. https://heart.bmj.com/content/97/Suppl_3/A126.3, abgerufen am 07.03.2019.